бегущие волны_

сб

Рис. 17.14. Природа слабого ядерного взаимодействия: а) поверхностная бегущая волна возбуждает в окружающем эфире волны - электромагнитное излучение; б) волны на поверхности двух нуклонов, сойдясь в межнуклонном слое, раздвигают нуклоны, и ядро может развалиться.

ся относительно несложным получить модели структур ядер любых атомов и их изотопов.

Слабое ядерное взаимодействие является результатом прохождения поверхностных волн по телу нуклонов. Причинами появления таких волн могут быть либо внешние, например удар по поверхности ядра другими микрочастицами (наведенная радиоактивность), либо внутренние, когда в результате неустойчивости ядра в нем развиваются колебания (естественная радиоактивность) (рис. 17.14).

Прохождение волн по поверхности ядра вызывает во внешнем эфире колебания - электромагнитное излучение, обычно рентгеновского спектра. В связи с тем что энергия поверхностных волн тратится на возбуждение волн в окружающем эфире, амплитуда волн на поверхности ядра и соответственно интенсивность излучения должны постепенно затухать, но в силу того, что плотность эфира в нуклонах в ядре многократно превышает плотность свободного эфира, расходование энергии поверхностных волн происходит медленно, и радиоактивность как естественная, так и наведенная может продолжаться достаточно долго.

Если гребни волн от двух нуклонов одновременно проходят через общий пограничный слой, то нуклоны раздвигаются, и силы их взаимодействия ослабляются. Начиная с определенного расстояния, силы отталкивающего кольцевого движения (электрическое поле) становятся преобладающими, тогда ядро развалится.

Развал ядра, конечно, будет прежде всего сопровождаться излучением отдельных нейтронов, наиболее слабо связанных с остальным ядром, а также излучением альфа-частиц, поскольку сами альфа-частицы являются весьма устойчивыми образованиями, а их связь с остальным ядром относительно слаба, а также электромагнитным излучением всех компонентов распада, поскольку вряд ли их поверхности останутся невозмущенными.

Таким образом, физическая сущность слабых ядерных взаимодействий тоже получает простое физическое и вполне наглядное представление.

бегущая

волна

17.5.3. Структура электронных оболочек атомов и механизм химических реакций

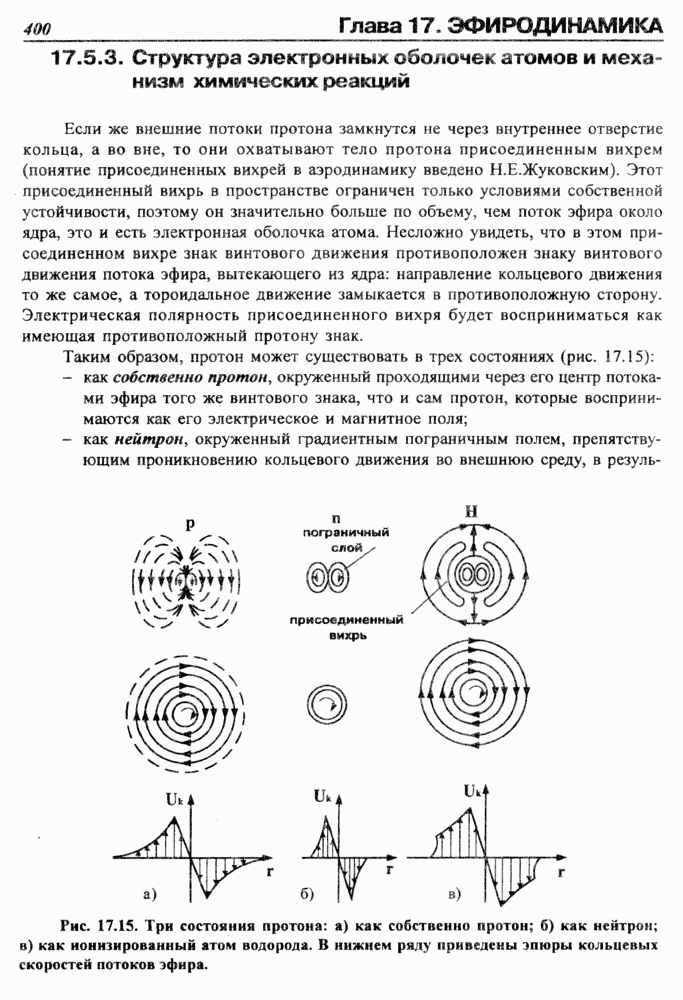

Если же внешние потоки протона замкнутся не через внутреннее отверстие кольца, а во вне, то они охватывают тело протона присоединенным вихрем (понятие присоединенных вихрей в аэродинамику введено Н.Е.Жуковским). Этот присоединенный вихрь в пространстве ограничен только условиями собственной устойчивости, поэтому он значительно больше по объему, чем поток эфира около ядра, это и есть электронная оболочка атома. Несложно увидеть, что в этом присоединенном вихре знак винтового движения противоположен знаку винтового движения потока эфира, вытекающего из ядра: направление кольцевого движения то же самое, а тороидальное движение замыкается в противоположную сторону. Электрическая полярность присоединенного вихря будет восприниматься как имеющая противоположный протону знак.

Таким образом, протон может существовать в трех состояниях (рис. 17.15):

- как собственно протон, окруженный проходящими через его центр потоками эфира того же винтового знака, что и сам протон, которые воспринимаются как его электрическое и магнитное поля;

- как нейтрон, окруженный градиентным пограничным полем, препятствующим проникновению кольцевого движения во внешнюю среду, в резуль-

/О4 О ///-it-NW

w'-VV"/

пограничный

СЛОЙ/

т

присоединенный

вихрь

|

Uk | |

|

а) |

V^r |

Uk

б)

Y

Uk

|

А | |

|

в) |

„■ |

Рис. 17.15. Три состояния протона: а) как собственно протон; б) как нейтрон; в) как ионизированный атом водорода. В нижнем ряду приведены эпюры кольцевых скоростей потоков эфира.