Успехи микроскопии и микроманипу-ляционной техники позволили в начале XX столетия сделать серию новых открытий.

Были проведены детальные исследования органоидов различных клеток и их физиологической роли и на этой основе выдвинут ряд теорий о роли ядра, о ферментном катализе, о роли, каждого из отдельных компонентов клетки в ее жизнедеятельности, было проведено изучение химического и ферментативного состава клеток.

Огромное влияние на цитологию оказало переоткрытие в 1900 г. законов Менделя о наследственности, в результате чего стало оформляться новое научное направление -цитогенетика.

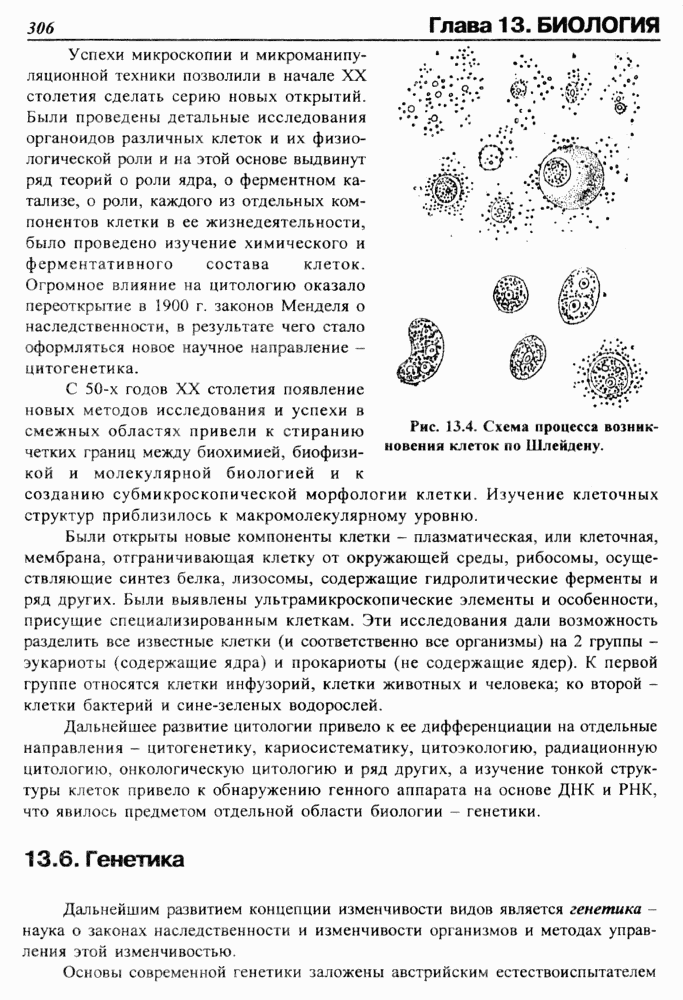

С 50-х годов XX столетия появление новых методов исследования и успехи в смежных областях привели к стиранию четких границ между биохимией, биофизи- новения клеток по Шлсйдену.

кой и молекулярной биологией и к

созданию субмикроскопической морфологии клетки. Изучение клеточных структур приблизилось к макромолекулярному уровню.

Были открыты новые компоненты клетки - плазматическая, или клеточная, мембрана, отграничивающая клетку от окружающей среды, рибосомы, осуществляющие синтез белка, лизосомы, содержащие гидролитические ферменты и ряд других. Были выявлены ультрамикроскопические элементы и особенности, присущие специализированным клеткам. Эти исследования дали возможность разделить все известные клетки (и соответственно все организмы) на 2 группы -эукариоты (содержащие ядра) и прокариоты (не содержащие ядер). К первой группе относятся клетки инфузорий, клетки животных и человека; ко второй -клетки бактерий и сине-зеленых водорослей.

Дальнейшее развитие цитологии привело к ее дифференциации на отдельные направления - цитогенетику, кариосистематику, цитоэкологию, радиационную цитологию, онкологическую цитологию и ряд других, а изучение тонкой структуры клеток привело к обнаружению генного аппарата на основе ДНК и РНК, что явилось предметом отдельной области биологии - генетики.

13.6. Генетика

Дальнейшим развитием концепции изменчивости видов является генетика -наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления этой изменчивостью.

Основы современной генетики заложены австрийским естествоиспытателем

Грегором Менделем (1822-1884), который на основе статистических методов анализа результатов гибридизации сортов гороха (1856-1863) сформировал закон дискретной наследственности (1865). Этот закон гласит, что «Распределение доминантных (подавляющих) и рецессивных (отступающих) признаков внутри поколения может быть выражено простым числовым соотношением 1:2:1 или 3:1».

Мендель обосновал этот закон математическим доказательством и тщательной статистической обработкой десяти тысяч опытов по скрещиванию. Статистика его наблюдений абсолютно совпадала с логической схемой.

Работы Менделя отмели возражение Дарвину, высказанное в 1867 г. инженером Дженкинсом. Дженкинс говорил, что мелкие наследственные изменения возникают лишь у некоторых особей вида. Эти изменения не могут накапливаться, ибо каждое скрещивание ведет к разбавлению измененного признака одного родителя неизменным признаком другого.

«Кошмар Дженкинса», так были названы эти возражения, испортил Дарвину немало крови, и точных слов для отпора оппоненту Дарвин в то время не нашел. Дженкинс обвинил Дарвина в том, что он приписал естественному отбору действия, которые отбор совершить не может.

Мендель показал, и это чрезвычайно важно, что при скрещивании особей с вновь образовавшимся признаком сглаживания этого признака не происходит. Сохранение или исчезновение вновь образованного признака зависит лишь от влияния его на жизнеспособность и репродукционную деятельность особей. Мендель ввел в биологию, в представления о наследственности новое понятие Anlagen - «задатки», наследственные задатки - носители информации, по современному - гены. Из этого понятия впоследствии родится генетика. Но это произойдет только через 35 ^т, когда де Фриз, Каррене и Чермак, работая независимо друг от друга, переоткроют закон Менделя, так как работа Менделя, опубликованная в трудах небольшого провинциального общества естествоиспытателей, осталась неизвестной для большинства ученых того времени. Ни в Брюнне, где она была напечатана, ни в Берлине, ни в Вене, ни в Мюнхене не оказалось людей, способных понять и достойно оценить работу Менделя. Это объясняется тем, что в то время никто не видел хромосом, а тем более процессов их деления.

Обзор о статье Менделя был помещен в монографии Фокка, подытожившей многолетние работы разных авторов над растительными помесями, с ней ознакомился Каррене, и это привело к признанию истинного автора закона распределения наследственных признаков. Интересно, что высоко оценивая роль Менделя в биологической науке, И.П.Павлов поставил ему памятник в Колтушах под Петербургом, где находилась его лаборатория.

Одним из основоположников генетики является американский биолог Томас Морган (1866-1945), который обосновал хромосомную теорию наследственности (1910-1933) и, установив закономерности расположения генов в хромосомах, способствовал выявлению механизмов действия законов Менделя и разработке генетических основ теории естественного отбора.

Большую роль в развитии генетики сыграли работы русских ученых Н.И.Вавилова, Н.К.Кольцова, С.С.Четверикова, А.С.Серебровского и др.