ше длина волны X и чем меньше угол а между световыми лучами (рис. 4.9):

d - Х/а.

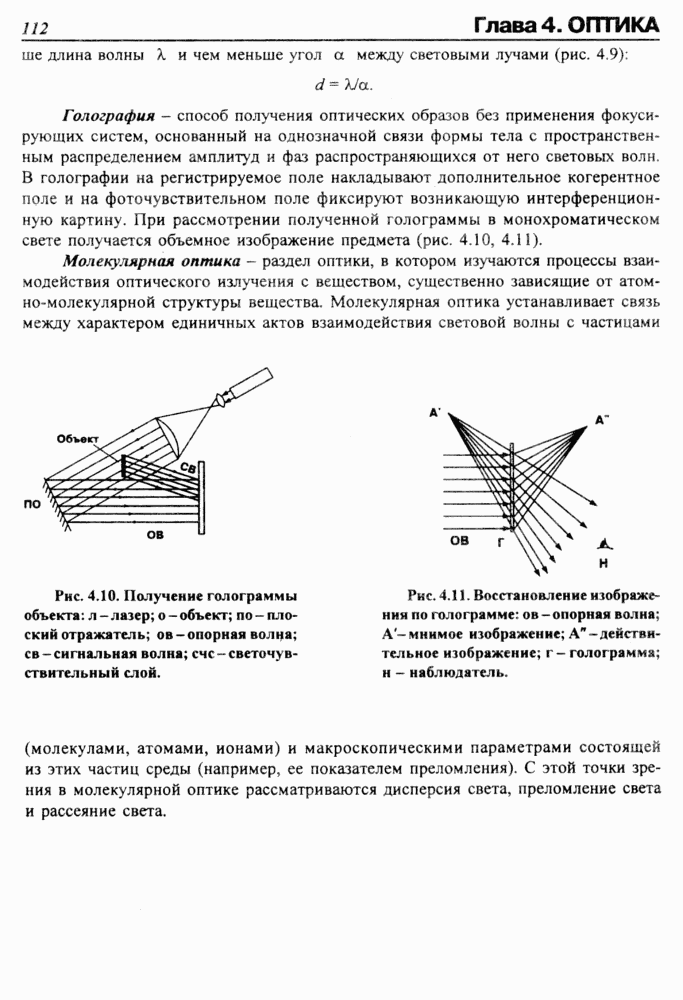

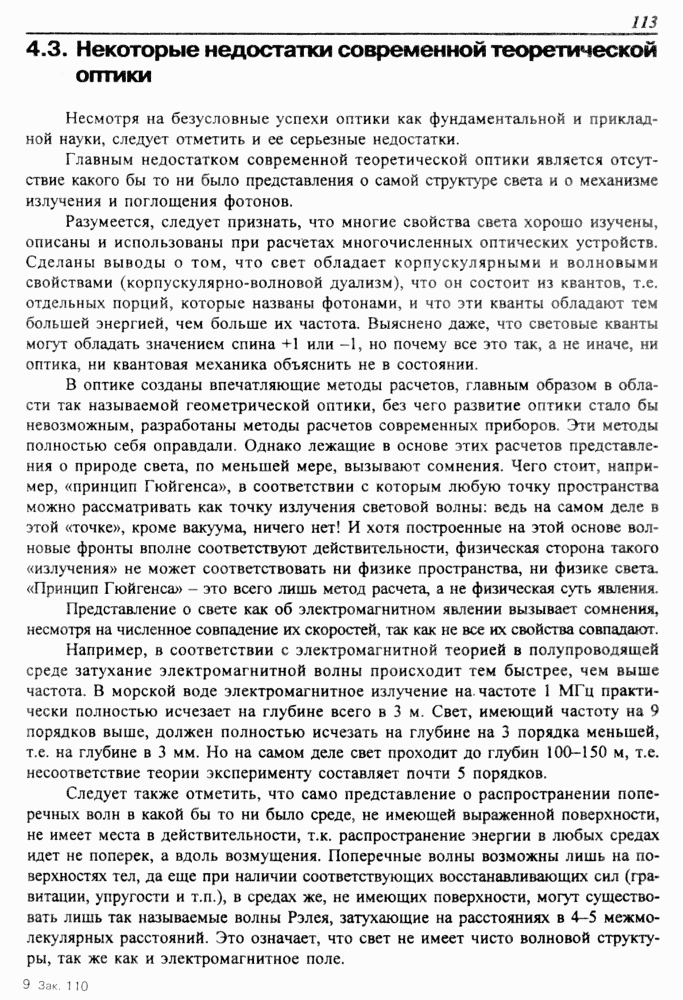

Голография - способ получения оптических образов без применения фокусирующих систем, основанный на однозначной связи формы тела с пространственным распределением амплитуд и фаз распространяющихся от него световых волн. В голографии на регистрируемое поле накладывают дополнительное когерентное поле и на фоточувствительном поле фиксируют возникающую интерференционную картину. При рассмотрении полученной голограммы в монохроматическом свете получается объемное изображение предмета (рис. 4.10, 4.11).

Молекулярная оптика - раздел оптики, в котором изучаются процессы взаимодействия оптического излучения с веществом, существенно зависящие от атом-но-молекулярной структуры вещества. Молекулярная оптика устанавливает связь между характером единичных актов взаимодействия световой волны с частицами

Рис. 4.10. Получение голограммы объекта: л-лазер; о-объект; по-плоский отражатель; ов-опорная волна; св-сигнальная волна; счс-светочувствительный слой.

Рис. 4.11. Восстановление изображения по голограмме: ов-опорная волна; А-мнимое изображение; А"-действительное изображение; г - голограмма; н - наблюдатель.

(молекулами, атомами, ионами) и макроскопическими параметрами состоящей из этих частиц среды (например, ее показателем преломления). С этой точки зрения в молекулярной оптике рассматриваются дисперсия света, преломление света и рассеяние света.

4.3. Некоторые недостатки современной теоретической оптики

Несмотря на безусловные успехи оптики как фундаментальной и прикладной науки, следует отметить и ее серьезные недостатки.

Главным недостатком современной теоретической оптики является отсутствие какого бы то ни было представления о самой структуре света и о механизме излучения и поглощения фотонов.

Разумеется, следует признать, что многие свойства света хорошо изучены, описаны и использованы при расчетах многочисленных оптических устройств. Сделаны выводы о том, что свет обладает корпускулярными и волновыми свойствами (корпускулярно-волновой дуализм), что он состоит из квантов, т.е. отдельных порций, которые названы фотонами, и что эти кванты обладают тем большей энергией, чем больше их частота. Выяснено даже, что световые кванты могут обладать значением спина +1 или -1, но почему все это так, а не иначе, ни оптика, ни квантовая механика объяснить не в состоянии.

В оптике созданы впечатляющие методы расчетов, главным образом в области так называемой геометрической оптики, без чего развитие оптики стало бы невозможным, разработаны методы расчетов современных приборов. Эти методы полностью себя оправдали. Однако лежащие в основе этих расчетов представления о природе света, по меньшей мере, вызывают сомнения. Чего стоит, например, «принцип Гюйгенса», в соответствии с которым любую точку пространства можно рассматривать как точку излучения световой волны: ведь на самом деле в этой «точке», кроме вакуума, ничего нет! И хотя построенные на этой основе волновые фронты вполне соответствуют действительности, физическая сторона такого «излучения» не может соответствовать ни физике пространства, ни физике света. «Принцип Гюйгенса» - это всего лишь метод расчета, а не физическая суть явления.

Представление о свете как об электромагнитном явлении вызывает сомнения, несмотря на численное совпадение их скоростей, так как не все их свойства совпадают.

Например, в соответствии с электромагнитной теорией в полупроводящей среде затухание электромагнитной волны происходит тем быстрее, чем выше частота. В морской воде электромагнитное излучение на. частоте 1 МГц практически полностью исчезает на глубине всего в 3 м. Свет, имеющий частоту на 9 порядков выше, должен полностью исчезать на глубине на 3 порядка меньшей, т.е. на глубине в 3 мм. Но на самом деле свет проходит до глубин 100-150 м, т.е. несоответствие теории эксперименту составляет почти 5 порядков.

Следует также отметить, что само представление о распространении поперечных волн в какой бы то ни было среде, не имеющей выраженной поверхности, не имеет места в действительности, т.к. распространение энергии в любых средах идет не поперек, а вдоль возмущения. Поперечные волны возможны лишь на поверхностях тел, да еще при наличии соответствующих восстанавливающих сил (гравитации, упругости и т.п.), в средах же, не имеющих поверхности, могут существовать лишь так называемые волны Рэлея, затухающие на расстояниях в 4-5 межмо-лекулярных расстояний. Это означает, что свет не имеет чисто волновой структуры, так же как и электромагнитное поле.

9 Зак. 110