оборот происходит за 26 тыс. лет). Аналогичное действие, но более слабое, оказывает и Солнце. Явление прецессии было открыто во II в. до н.э. греческим астрономом Гиппархом при сравнении долгот звезд, определенных им из наблюдений, с долготами тех же звезд, найденных за 150 лет до него греческими астрономами.

В результате прецессии медленно изменяется картина суточного вращения звездного неба: около 4600 лет назад полюс мира был вблизи звезды а Дракона, теперь он расположен вблизи Полярной звезды (а Малой Медведицы), а через 12 ООО лет «полярной» звездой станет Вега (а Лиры). На это движение накладываются периодические колебания направления оси - нутация, основной период которой составляет 18,6 года. Все это и ряд других причин приводят к перемещению географических полюсов по земной поверхности (среднее положение Северного полюса смещается в сторону Северной Америки со скоростью 11 см в год.

Глубокое теоретическое исследование проблемы фигуры Земли было выполнено в восьмидесятые годы прошлого столетия профессором Московского университета Ф.А.Слудским, опубликовавшим в 1888 г. свой работу «Общая фигура Земли». За фигуру Земли он принял уровенную поверхность, совпадающую с поверхностью океанов и продолженную на область континентов при их мысленном выравнивании. Примечательно то, что Слудский считает, что в связи с незнанием распределения масс внутри Земли следует отказаться от каких-либо гипотез об этом распределении и оперировать фактическим значением гравитационного потенциала во внешних точках.

Слудский, построив теорию, произвел вычисление сжатия Земли, высот геоида (термин геоид - вид Земли - введен в 1873 г. немецким физиком И.Листингом для условной уровенной поверхности океана) и уклонений отвеса. Он получил сжатие для трехосного эллипсоида 1:297*1. По его вычислениям геоид имеет положительные высоты над океаном и отрицательные над континентом. Понимая нечеткость выводов, он писал, что для уточнения формы Земли «требуется покрыть и океан, и континенты сплошной сетью определений величины силы тяжести. Это чрезвычайно трудная задача, без всякого сомнения, будет разрешена со временем».

Несколько позже петербургским астрономом А.А.Ивановым (1867-1939) была высказана мысль о несимметрии северного и южного полушарий. В дальнейшем это было подтверждено.

Согласно современным космогоническим представлениям Земля образовалась примерно 4,5 млрд. лет назад путем гравитационной конденсации из рассеянного в околосолнечном пространстве газопылевого вещества, содержащего все известные в природе элементы. Формирование Земли сопровождалось дифференциацией вещества, которому способствовал постепенный разогрев земных недр, в основном, за счет теплоты, выделявшейся при распаде радиоактивных элементов - урана, тория, калия и др. Результатом этой дифференциации явилось разделение Земли на концентрически расположенные слои - геосферы, различающиеся химическим составом, агрегатным состоянием и физическими свойствами. В центре образовалось ядро Земли, окруженное мантией. Из наиболее легких и легкоплавких компонентов вещества, выделившихся из мантии в

процессах выплавления возникла расположенная над мантией земная кора. Совокупность этих внутренних геосфер, ограниченных твердой земной поверхностью, иногда называют «твердой» Землей, которая заключает в себе почти всю массу планеты. За ее пределами находятся внешние геосферы - водяная и воздушная, которые сформировались из паров и газов, выделившихся из недр Земли при дегазации мантии. Дифференциация вещества мантии и пополнение продуктами дифференциации земной коры, водной и воздушной оболочек происходили на протяжении всей геологической истории, продолжается сейчас и будет продолжаться до тех пор, пока сама Земля не прекратит свое существование.

Земля обладает гравитационным, магнитным и электрическим полями. Гравитационное притяжение Земли удерживает на околоземной орбите Луну и искусственные спутники. Действием гравитационного поля обусловлены сферическая форма Земли, многие черты рельефа земной поверхности, течение рек, движение ледников и другие процессы.

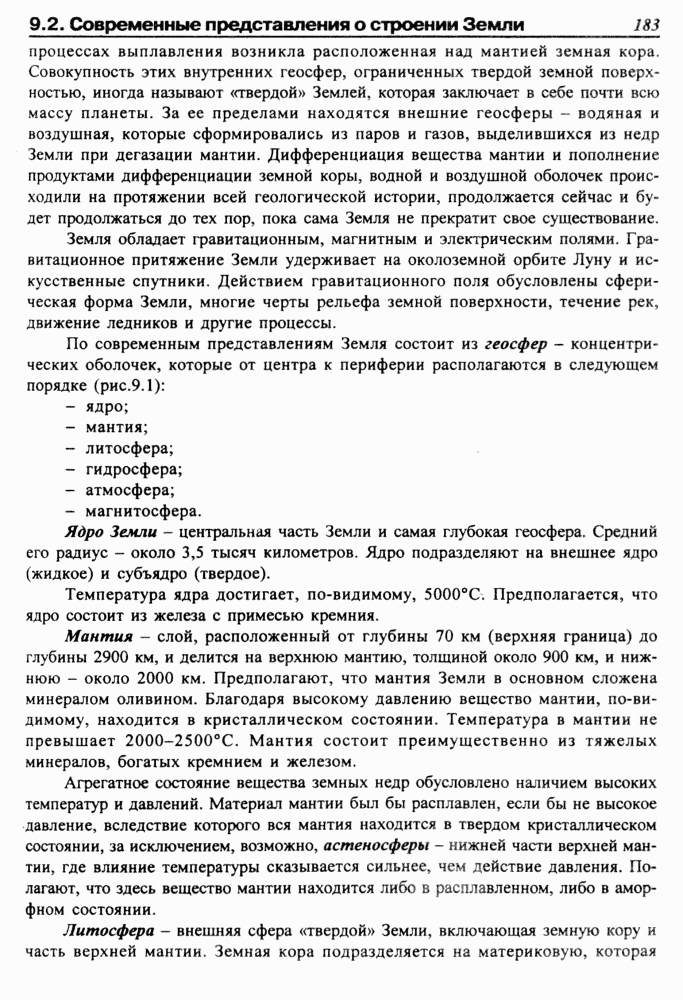

По современным представлениям Земля состоит из геосфер - концентрических оболочек, которые от центра к периферии располагаются в следующем порядке (рис.9.1):

- ядро;

- мантия;

- литосфера;

- гидросфера;

- атмосфера;

- магнитосфера.

Ядро Земли - центральная часть Земли и самая глубокая геосфера. Средний его радиус - около 3,5 тысяч километров. Ядро подразделяют на внешнее ядро (жидкое) и субъядро (твердое).

Температура ядра достигает, по-видимому, 5000°С. Предполагается, что ядро состоит из железа с примесью кремния.

Мантия - слой, расположенный от глубины 70 км (верхняя граница) до глубины 2900 км, и делится на верхнюю мантию, толщиной около 900 км, и нижнюю - около 2000 км. Предполагают, что мантия Земли в основном сложена минералом оливином. Блогодаря высокому давлению вещество мантии, по-ви-димому, находится в кристаллическом состоянии. Температура в мантии не превышает 2000-2500°С. Мантия состоит преимущественно из тяжелых минералов, богатых кремнием и железом.

Агрегатное состояние вещества земных недр обусловлено наличием высоких температур и давлений. Материал мантии был бы расплавлен, если бы не высокое давление, вследствие которого вся мантия находится в твердом кристаллическом состоянии, за исключением, возможно, астеносферы - нижней части верхней мантии, где влияние температуры сказывается сильнее, чем действие давления. Полагают, что здесь вещество мантии находится либо в расплавленном, либо в аморфном состоянии.

Литосфера - внешняя сфера «твердой» Земли, включающая земную кору и часть верхней мантии. Земная кора подразделяется на материковую, которая