Еще в античные времена было известно, что земная поверхность не находится в покое, а подвержена поднятию и опусканию. В эпоху Возрождения Леонардо да Винчи и другие ученые пришли к выводу, что наховдение окаменелых морских раковин на значительной высоте над уровнем моря представляет результат поднятия суши. В XVII в. датский естествоиспытатель Н.Стено показал, что слои осадочных горных пород первоначально отлагаются горизонтально, а их наклонное положение и изгибы - следствие последующих нарушений. Во второй половине XVIII и в XIX вв. ведущая роль в развитии земной коры признавалась за вертикальными движениями - поднятиями и опусканиями.

Во второй половине XIX в. получила распространение контракционная гипотеза (францусский геолог Л.Эли де Бомон и австрийский геолог Э.Зюсс), рассматривающая складчатость слоев горных пород как результат постепенного уменьшения радиуса Земли и поверхности земной коры. Причиной этого считалось про-

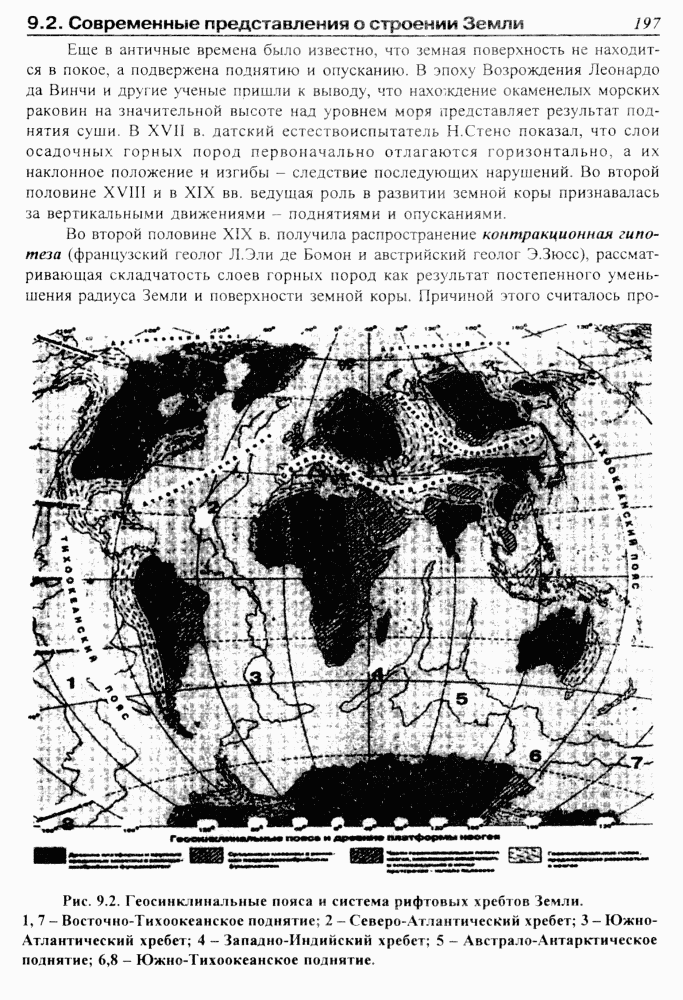

Рис. 9.2. Геосинклинальные пояса и система рифтовых хребтов Земли.

1,7- Восточно-Тихоокеанское поднятие; 2 - Северо-Атлантический хребет; 3 - Южно-Атлантический хребет; 4 - Западно-Индийский хребет; 5 - Австрало-Антарктическое поднятие; 6,8 - Южно-Тихоокеанское поднятие.

должающееся остывание Земли, вызывающее напряжение горных пород. Однако наличие рифтовых хребтов, свидетельствующее об обратном, привело к сомнениям в истинности этой гипотезы.

Неравномерное распределение складчатых зон разного возраста по поверхности Земли получило свое объяснение в теории геосинклиналей (американские ученые Дж.Холл,1859; Дж.Дэна, 1873; францусский геолог М.Бертран, 1887). Геосинклиналь - это длинный, протягивающийся на сотни километров узкий и глубокий прогиб земной коры или обширный вытянутый тектонически подвижный участок земной коры, в пределах которых происходит зарождение и развитие прогибов. Геосинклинали образуют систему прогибов и поднятий земной коры, отделенные друг от друга глубинными разломами.

Геосинклиналъный пояс - обширный линейно вытянутый тектонически высокоподвижный пояс земной коры, располагающийся либо между древними континентальными платформами, либо между платформами и ложем океана. Длина пояса достигает нескольких десятков тысяч километров, ширина порядка сотен и даже тысяч километров.

В течение новейшей истории Земли (последних 1,6 млрд. лет) развились 5 главных геосинклинальных поясов - Тихоокеанский, кольцом окружающий Тихий океан и отделяющий его ложе от платформ Северной и Южной Америки, Азии, Австралии и Антарктиды; Средиземноморский, сочленяющийся с первым и простирающийся через юг Евразии и северо-запад Африки до Гибралтара; Урало-Монгольский, огибающий Сибирскую платформу с запада и юга и отделяющий ее от Восточно-Европейской и Китайско-Корейской платформ; Атлантический, охватывающий побережья материков в северной части Атлантического океана, и Арктический - вокруг Северного Ледовитого океана (рис. 9.2).

Среди процессов, совершающихся в недрах и на поверхности Земли, различают эндогенные (внутренние), движущим началом которых является внутренняя энергия Земли, и экзогенные (внешние), порождаемые поступающей на Землю солнечной энергией. Глубинные эндогенные процессы воздействуют на земную кору, вызывая вертикальные и горизонтальные перемещения отдельных ее участков и блоков, деформацию и преобразование внутренней структуры земной коры. Эти процессы называются тектоническими, в тесной связи с которыми протекают и магматические процессы, результатом тех и других являются землетрясения, вулканическая деятельность и т.п.

Области, где часты землетрясения, охватывают земной шар двумя поясами. Один тянется с востока на запад - от Зондских островов до Панамского перешейка. Этот пояс проходит через Гималаи, горы Памиро-Алтая, Кавказ, горы Балканского полуострова, Апеннинские горы, Пиренеи, затем через Атлантику в Мексику и Центральную Америку.

Второй пояс землетрясений - тихоокеанский. Он охватывает горы Японии, Филиппин, Гавайских и Курильских островов, Аляски, потом идет по американскому материку вдоль его западных берегов, через горы Калифорнии, Перу, Чили и далее к Огненной Земле в Антарктиду.

К тектоническим процессам следует отнести также с пред и нг (дрейф континентов), субдукцию (подползание океанского дна под материковые плиты) и горообразование.