скоростей, давления и плотности в жидкости, движущейся под действием заданных внешних сил. Для учета специфических особенностей конкретной задачи и получения однозначного решения необходимо указывать начальные и граничные условия. Начальные условия определяют состояние движения жидкости в начальный момент времени, граничные условия определяют условия движения жидкости на границах рассматриваемой области.

В трудах францусских ученых Ж.Лагранжа и О.Коши, немецких ученых Г.Кирхгофа и Г.Гельмгольца, английского ученого Дж.Стокса, русских ученых

Н.Е. Жуковского и С.А.Чаплыгина и др. были разработаны аналитические методы исследования идеальной жидкости применительно ко многим важным задачам - к движению жидкости в каналах, истечению струй, к движению в жидкости и газе твердых тел.

Основным достижением‘Гидроаэромеханики в XIX в. был переход к исследованиям вязкой жидкости, что было связано с развитием гидравлики и теории смазки. Большое развитие в связи с этим получили экспериментальные исследования.

Решающее значение для всего дальнейшего развития науки имеет представление о пограничном слое, уравнение которого впервые было выведено немецким ученым Л.Прандтлем.

Рост производительных сил и бурное развитие промышленности в конце XIX-начале XX вв. сильно ускорили развитие гидромеханики. В этот период были глубоко изучены процессы, происходящие при движении вязкой жидкости, в частности, при турбулентном режиме. Огромное развитие получили исследования прикладного характера, связанные с решением практических задач. К этому периоду относятся и крупнейшие работы русских ученых в области гидромеханики. Можно с полным основанием утверждать, что с этого времени инициатива постановки, а также и решения основных проблем гидромеханики перешли к русским гидромеханикам.

Механика сплошной среды получила в XIX в. значительное развитие. Трудами Л.Навье и О.Коши были установлены общие уравнения теории упругости. Исследования Л.Навье и Дж.Стокса привели к установлению дифференциальных уравнений вязкой жидкости. Г.Гельмогольцем было развито учение о вихрях. Английский физик О.Рейнольдс положил начало изучению турбулентных течений, Г.Кирхгоф и Н.Е.Жуковский отрывному обтеканию тел, Л.Прандтль - теории пограничного слоя, Н.П.Петров - теории трения при смазке.

Решение ряда важнейших проблем гидромеханики связано с именами гениальных русских ученых Дмитрия Ивановича Менделеева, Константина Эдуардовича Циолковского, Николая Егоровича Жуковского, Алексея Николаевича Крылова, Сергея Алексеевича Чаплыгина и многих других.

Необходимо отдельно отметить работы профессора Казанского университета И.С.Громека по винтовым струям, а также работы Н.Е.Жуковского «О присоединенных вихрях», которые в ближайшем будущем должны получить серьезное развитие.

Во второй половине XIX в. стали развиваться исследования течений сжимаемой сплошной среды, получившие название газовой механики. Это оказалось особенно важным уже в XX столетии для авиации, ракетостроения, увеличения скорости подводных лодок и т.п.

Современная гидроаэромеханика - разветвленная наука, состоящая из многих разделов, тесно связанных со многими другими разделами физики, с математикой, химией и пр. Движение и равновесие несжимаемых жидкостей изучает гидромеханика, движение газов - газовая механика и аэромеханика. Появились теория фильтрации и теория волнового движения жидкостей. Приложениями гидроаэромеханики являются климат и погода, многообразные задачи авиации и ракетной техники, кораблестроения и энергомашиностроения, теории горения и метеорологии.

В XX в. появилась СТО - специальная теория относительности, основы которой были разработаны А.Эйнштейном. Хотя традиционно эта часть физики относится к электродинамике, в ней, кроме одной константы - скорости света, практически нет ничего, относящегося в электродинамике. Поскольку СТО рассматривает особенности движения тел при разных скоростях, в том числе и около световых, ее правильнее отнести к механике. Считается, что механика на этом направлении получила дополнительное развитие. На самом деле, это «развитие» носит абстрактно-математический характер и никогда не было использовано в прикладных задачах. Развитие механики в подобном направлении никакого смысла не имеет.

2.3. Основные законы механики

2.3.1. Статика

Сила - величина, являющаяся мерой механического действия на материальное тело других тел. Это действие вызывает изменение скоростей точек тела или его деформацию и может иметь место как при непосредственном контакте, так и через посредство создаваемых полями полей. Прямая, вдоль которой направлена сила, называется линией действия силы.

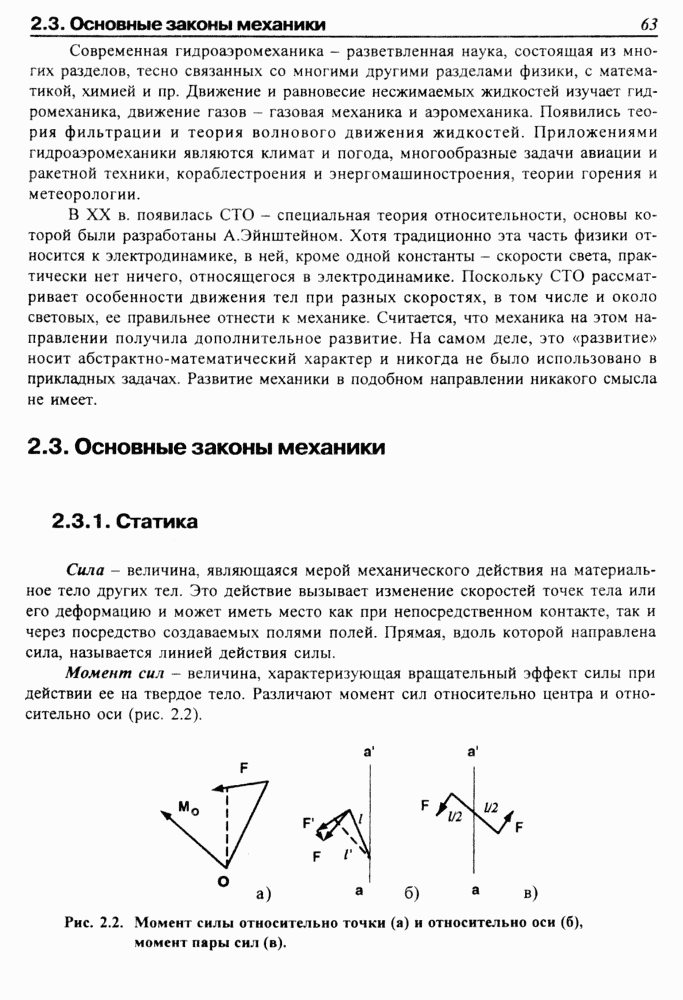

Момент сил - величина, характеризующая вращательный эффект силы при действии ее на твердое тело. Различают момент сил относительно центра и относительно оси (рис. 2.2).

а’

F

° а) а б) а в)

Рис. 2.2. Момент силы относительно точки (а) и относительно оси (б), момент пары сил (в).