Массовыми силами называются силы, действие которых приложено к каждой точке объема тела, не зависит от присутствия других частей жидкости, кроме рассматриваемого элемента, а. численное значение пропорционально массе этого элемента. Примером массовой силы является сила тяжести.

Поверхностными силами называются силы, приложенные к элементу жидкости со стороны прилегающих к нему частиц остальной жидкости. Эти силы действуют на поверхность рассматриваемого элемента. Поверхностная сила, отнесенная к единице площади поверхности, на которую она действует, называется напряжением. Всякую поверхностную силу можно разложить на нормальную и касательную к поверхности составляющие. Соответственно различают нормальное напряжение или давление Р и касательное напряжение t. В состоянии равновесия касательные напряжения в жидкости равны нулю, и поверхностные силы представляют собой лишь силы давления, причем давление Р в данной точке жидкости по всем направлениям одинаково, т.е. не зависит от ориентации той поверхности, для которой оно определяется.

Ламинарное течение - это спокойное течение струи жидкостей, не перемешивающихся друг с другом и не имеющих турбулентностей (неустойчивых завихрений) и устойчивых вихрей.

Вихревое движение - это движение жидкости или газа, при котором их частицы перемещаются не только поступательно, но и вращаются около некоторой мгновенной оси.

Подавляющее большинство течений жидкости и газа, которые происходят в природе или осуществляются в технике, представляют собой вихревое движение. Например, движение воды в трубе всегда является вихревым как в случае ламинарного течения, так и в случае турбулентного течения. Вращение элементарных объемов обусловлено здесь тем, что на поверхности стенки из-за прилипания жидкости скорость ее равна нулю, а при удалении от стенок быстро возрастает, так что скорости слоев значительно отличаются друг от друга. В результате около стенок возникает вращение частиц жидкости.

Примерами вихревого движения являются: вихри воздуха в атмосфере, которые часто принимают огромные размеры и образуют смерчи и циклоны, водяные и воздушные вихри, образующиеся за движущимися телами (присоединенные вихри), воронки в воде реки. Образование вихрей сзади движущихся предметов создает дополнительную силу, препятствующую движению и оценивается как вихревое сопротивление.

Механика тесно связана со многими другими разделами физики. Восстановление представлений о мировой газоподобной среде - эфире вообще сводит все физические процессы к механическим процессам, происходящим с этой средой.

2.2. Краткая история становления механики

Механика - одна из древнейших наук. Ее возникновение и развитие неразрывно связано с развитием производительных сил общества, нуждами практики. Раньше других разделов механики под влиянием запросов строительства стала

развиваться статика, которая, вероятно, уже использовалась за несколько тысячелетий до нашей эры, о чем свидетельствуют древние вавилонские постройки.

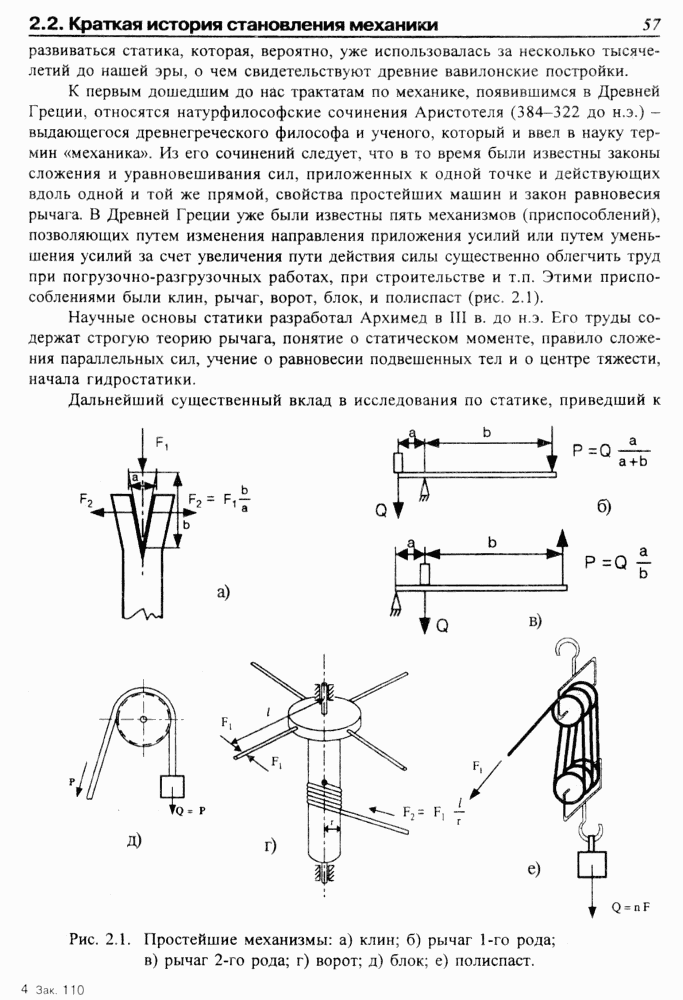

К первым дошедшим до нас трактатам по механике, появившимся в Древней Греции, относятся натурфилософские сочинения Аристотеля (384-322 до н.э.) -выдающегося древнегреческого философа и ученого, который и ввел в науку термин «механика». Из его сочинений следует, что в то время были известны законы сложения и уравновешивания сил, приложенных к одной точке и действующих вдоль одной и той же прямой, свойства простейших машин и закон равновесия рычага. В Древней Греции уже были известны пять механизмов (приспособлений), позволяющих путем изменения направления приложения усилий или путем уменьшения усилий за счет увеличения пути действия силы существенно облегчить труд при погрузочно-разгрузочных работах, при строительстве и т.п. Этими приспособлениями были клин, рычаг, ворот, блок, и полиспаст (рис. 2.1).

Научные основы статики разработал Архимед в III в. до н.э. Его труды содержат строгую теорию рычага, понятие о статическом моменте, правило сложения параллельных сил, учение о равновесии подвешенных тел и о центре тяжести, начала гидростатики.

Дальнейший существенный вклад в исследования по статике, приведший к

и Q = nF

Рис. 2.1. Простейшие механизмы: а) клин; б) рычаг 1-го рода; в) рычаг 2-го рода; г) ворот; д) блок; е) полиспаст.

4 Зак. 110