тях пространства разная); перенос количества движения (если в газе есть градиент скоростей потоков); перенос энергии (если в газе есть разность температур);

- поступательная - два вида: ламинарное течение (типа ветра) и первый звук (передача малого приращения давления);

- вращательная - два вида: разомкнутое вращение (типа смерча) и замкнутое вращение (типа торой да).

Остальные формы движения газа - это лишь комбинации перечисленных.

Как известно, возбудителем всех видов полей является вещество, которое состоит из «элементарных частиц». Сами же микрочастицы обязаны своим существованием одному из указанных выше видов движения эфира.

Из всех перечисленных форм и видов движения эфира только один вид движения - тороидальный - может обеспечить в ограниченном пространстве локализацию уплотненного газа, все остальные виды движения газа в пространстве не локализованы. Таким образом, тороидальный вихрь - единственное образование, которое может отождествляться с микрочастицами.

Как образуются вихри? Для их образования достаточно просто хаотического соударения струй газа. Начиная с некоторого критического значения скоростей соударения, газ начинает закручиваться, и в пограничных областях струй образуются кольцевые вихри. Эти вихри самоуплотняются, поскольку газ, в отличие от жидкости, сжимаем, уменьшаются в размерах и самопроизвольно делятся.

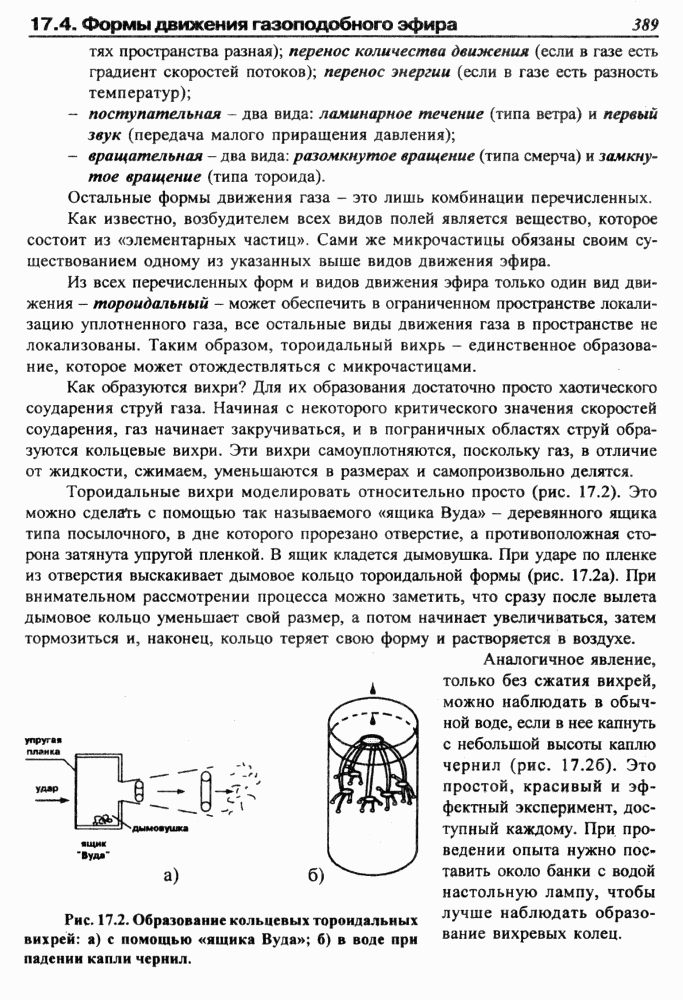

Тороидальные вихри моделировать относительно просто (рис. 17.2). Это можно сделать с помощью так называемого «ящика Вуда» - деревянного ящика типа посылочного, в дне которого прорезано отверстие, а противоположная сторона затянута упругой пленкой. В ящик кладется дымовушка. При ударе по пленке из отверстия выскакивает дымовое кольцо тороидальной формы (рис. 17.2а). При внимательном рассмотрении процесса можно заметить, что сразу после вылета дымовое кольцо уменьшает свой размер, а потом начинает увеличиваться, затем тормозиться и, наконец, кольцо теряет свой форму и растворяется в воздухе.

Аналогичное явление, только без сжатия вихрей, можно наблюдать в обычной воде, если в нее капнуть с небольшой высоты каплю чернил (рис. 17.26). Это простой, красивый и эффектный эксперимент, доступный каждому. При проведении опыта нужно поставить около банки с водой настольную лампу, чтобы лучше наблюдать образование вихревых колец.

" -ft

__ j '

"вуд*"

а)

Рис. 17.2. Образование кольцевых тороидальных вихрей: а) с помощью «ящика Вуда»; б) в воде при

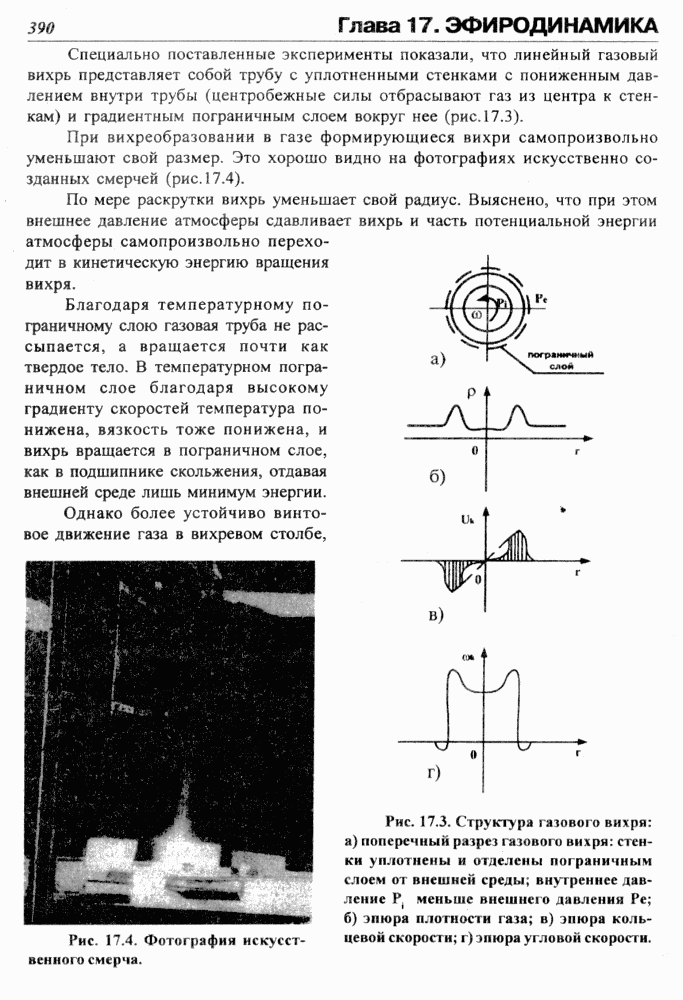

Специально поставленные эксперименты показали, что линейный газовый вихрь представляет собой трубу с уплотненными стенками с пониженным давлением внутри трубы (центробежные силы отбрасывают газ из центра к стенкам) и градиентным пограничным слоем вокруг нее (рис. 17.3).

При вихреобразовании в газе формирующиеся вихри самопроизвольно уменьшают свой размер. Это хорошо видно на фотографиях искусственно созданных смерчей (рис. 17.4).

По мере раскрутки вихрь уменьшает свой радиус. Выяснено, что при этом внешнее давление атмосферы сдавливает вихрь и часть потенциальной энергии атмосферы самопроизвольно переходит в кинетическую энергию вращения вихря.

Блогодаря температурному пограничному слой газовая труба не рассыпается, а вращается почти как твердое тело. В температурном пограничном слое блогодаря высокому градиенту скоростей температура понижена, вязкость тоже понижена, и вихрь вращается в пограничном слое, как в подшипнике скольжения, отдавая внешней среде лишь минимум энергии.

Однако более устойчиво винтовое движение газа в вихревом столбе,

и*

ЦП

в)

Рис. 17.4. Фотография искусственного смерча.

Рис. 17.3. Структура газового вихря:

а) поперечный разрез газового вихря: стенки уплотнены и отделены пограничным слоем от внешней среды; внутреннее давление Р. меньше внешнего давления Ре;

б) эпюра плотности газа; в) эпюра кольцевой скорости; г) эпюра угловой скорости.