правило сложения скоростей:

v + n

v s;-

1+ uvJc

откуда, в частности, следует, что v < с и v = с только при и = с и v = с;

где произвольно произведена замена индексов mvQ = vmQ, что трактуется как зависимость массы от скорости:

Таким образом, по Эйнштейну, постулаты одновременности и четырехмерного интервала как инварианта определяют, с одной стороны, взаимосвязь пространства и времени, с другой - зависимость размеров, массы и энергии от скорости движения тела. Здесь скорость распространения света выступает фундаментальной величиной.

Несмотря на главенствующую роль Специальной теории Эйнштейна в современном естествознании, многими учеными высказывались сомнения в ее истинности. Эти сомнения основаны на следующем.

Исходной посылкой для построения логики СТО послужило неудовлетворение тем, что «электродинамика Максвелла в современном ее виде приводит в применении к движущимся телам к асимметрии, которая несвойственна, по-видимому, самим явлениям», поскольку опыт показывает, что, например, «электродинамическое взаимодействие между магнитом и проводником с током ... зависит только от относительного движения проводника и магнита». Все остальные построения имели целью сделать так, чтобы любые явления в любой инерциаль-ной, т.е. движущейся равномерно или покоящейся, системе координат совершались идентично. Отсюда же вытекло и требование так называемой лоренцовой

и далее - зависимость тепла и температуры от скорости:

что приводит к связи массы и энергии:

Ат = АТ/с1; АТ = тс2- mQc2

и, наконец,

Е = тс2.

инвариантности: необходимо, чтобы для движущейся системы координат все электродинамические законы оставались такими же, как и для неподвижной системы координат, и преобразования Лоренца этому требованию удовлетворяют.

Совершенно очевидно, что такие построения могут иметь место только в том случае, если никакой среды между действующими телами нет, так как иначе взаимодействие движущихся относительно среды тел может оказаться существенно нарушенным, во всяком случае ничего заранее сказать об этом уже нельзя. Повседневный опыт здесь не пригоден, ибо нарушения взаимодействия могут оказаться заметными только при скоростях тел, близких к световым. Поэтому не учет влияния среды становится обязательным для всех построений СТО.

Нетрудно видеть, что и остальные постулаты СТО в основе своей тоже предполагают отсутствие в природе эфира.

Отсутствие в природе эфира Эйнштейн обосновал позже, в 1907 и 1910 гг. ссылками на противоречие между экспериментом Физо, показавшим частичный захват света движущимся телом, что соответствовало теории Френеля, и отрицательным результатом опыта Майкельсона, не обнаружившим, по мнению Эйнштейна, эфирный ветер. Это противоречие Эйнштейном истолковано в пользу того, что эфир в природе отсутствует, хотя на самом деле это говорит лишь о том, что свойства эфира неправомерно идеализировались.

Но, как уже упоминалось, на самом деле эксперименты по исследованию эфирного ветра были продолжены, и эфирный ветер был обнаружен. Основная заслуга в этом принадлежит профессору Кэйсовской школы прикладной науки Д.К.Миллеру, группой которого была проделана громадная работа и получены блестящие результаты.

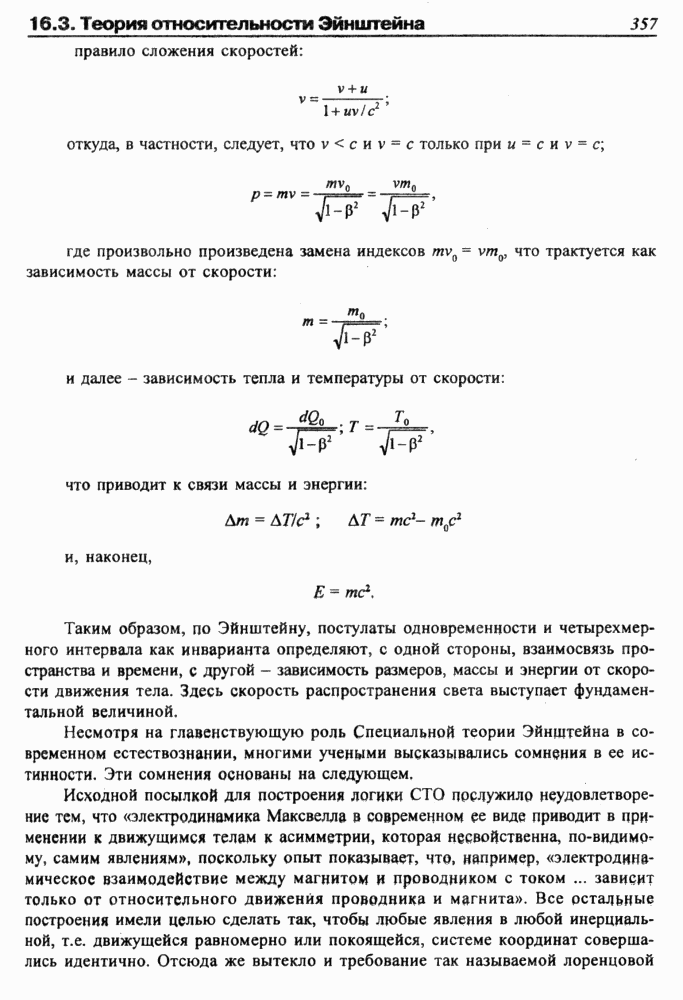

Табл. 16.1

|

Время и место |

Авторы |

Н, м |

D, м |

п, км/с |

V, км/с |

|

1880 Берлин |

Майкельсон |

<0 |

1,2 |

0,0013 |

< 18 |

|

1881 Потсдам |

Майкельсон |

<0 |

1,2 |

0,0013 |

< 18 |

|

1887 Кливленд |

Майкельсон, Морли |

<0 |

И |

0,013 |

~ 3,5 |

|

1904 Кливленд |

Морли, Миллер |

<0 |

32 |

0,04 |

~ 3 |

|

1905 Кливленд |

Морли, Миллер |

250 |

32 |

0,04 |

- 3,5 |

|

1921-1925 Маунт Вилсон |

Миллер |

1800 |

32 |

0,04 |

- 8-10 |

|

1929 Маунт Вилсон |

Майкельсон, Пис, Пирсон |

1800 |

32 |

0,03 |

~6 |

В таблице 16.1 приведены время и место проведения исследований эфирного ветра, длина оптического пути, масштаб смещения полос, высота и полученные результаты.

Таким образом, авторами экспериментов, включая Морли, Миллера и самого Майкельсона (1929), были получены устойчивые положительные результаты, а вовсе не «нулевые». Непризнание этих результатов - научный подлог.

Логика СТО порочна изначально: она замкнута сама на себя. Положив в основу рассуждения скорость света, СТО приходит к выводу о том, что все явления вообще связаны с этой скоростью, даже те, которые не имеют к электромагнетизму никакого отношения (рис. 16.2). Если бы СТО положила в начало рассужде-