жутся параллельными, и протоны будут отталкиваться за счет кольцевых потоков. Если кольцевые антипараллельны, то параллельными окажутся тороидальные, и тороиды вновь будут отталкиваться. Другое дело, если у одного протона образуется пограничный слой, в котором кольцевое движение будет локализовано. Тогда при антипараллельной ориентации тороидальных потоков параллельных потоков кольцевого движения не будет: у нейтрона они отсутствуют. В результате градиент скорости в пограничном межнуклонном слое еще более повысится, и силы взаимодействия увеличатся. Это взаимодействие нуклонов в ядрах атомов получило название сильного ядерного взаимодействия.

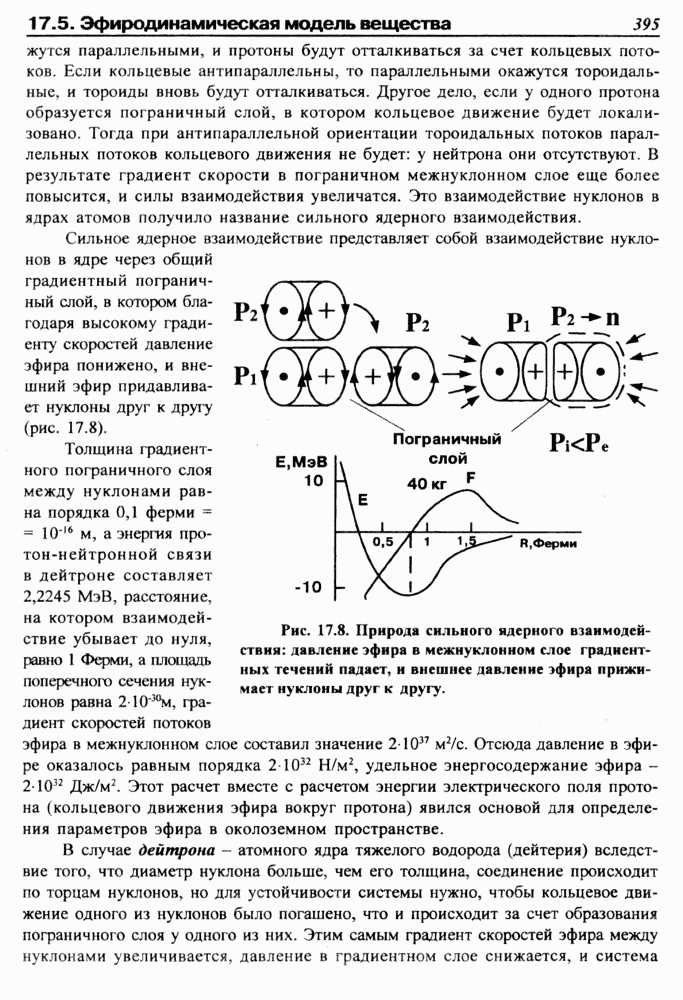

Сильное ядерное взаимодействие представляет собой взаимодействие нуклонов в ядре через общий градиентный пограничный слой, в котором блогодаря высокому градиенту скоростей давление эфира понижено, и внешний эфир придавливает нуклоны друг к другу (рис. 17.8).

Толщина градиентного пограничного слоя между нуклонами равна порядка 0,1 ферми =

= 10i6 м, а энергия про-тон-нейтронной связи в дейтроне составляет 2,2245 МэВ, расстояние, на котором взаимодействие убывает до нуля, равно 1 Ферми, а площадь поперечного сечения нуклонов равна 210'зом, градиент скоростей потоков эфира в межнуклонном слое составил значение 2*1037 м2/с. Отсюда давление в эфире оказалось равным порядка 2* 1032 Н/м2, удельное энергосодержание эфира -21032 Дж/м2. Этот расчет вместе с расчетом энергии электрического поля протона (кольцевого движения эфира вокруг протона) явился основой для определения параметров эфира в околоземном пространстве.

В случае дейтрона - атомного ядра тяжелого водорода (дейтерия) вследствие того, что диаметр нуклона больше, чем его толщина, соединение происходит по торцам нуклонов, но для устойчивости системы нужно, чтобы кольцевое движение одного из нуклонов было погашено, что и происходит за счет образования пограничного слоя у одного из них. Этим самым градиент скоростей эфира между нуклонами увеличивается, давление в градиентном слое снижается, и система

|

Е,МэВ |

. слой | |

|

10 |

А 40 кг \ Е \ I /1 l | |

|

\ 0,5/1 1 1^--\ / 1 / |

000~ R,Ферми | |

|

-10 |

X / - /\лУ |

Рис. 17.8. Природа сильного ядерного взаимодействия: давление эфира в межнуклонном слое градиентных течений падает, и внешнее давление эфира прижимает нуклоны друг к другу.

становится устойчивой. При этом эфир в пограничном слое между нуклонами уплотняется всего лишь в 16-20 раз.

В сложных атомах соединение нуклонов происходит боковыми стенками, поскольку для трех и более нуклонов соединение торцами становится неустойчивым (продольный размер системы в этом случае становится больше диаметра каждого нуклона). Тогда у части нуклонов тоже происходит перестройка их пограничных слоев, и их кольцевое движение оказывается локализованным внутри этих слоев. Это обеспечивает повышение градиента скорости, а также снижение давления и вязкости эфира в межнуклонном пространстве, и вся система нуклонов - атомного ядра становится устойчивой.

Нуклоны упруги и могут подвергаться упругим деформациям. Для этого нужны большие силы, соизмеримые с теми, что удерживают протон от распада. Такие силы появляются, когда нуклоны соединяются в ядре, поскольку давление эфира в межнуклонном пограничном слое понижается, и внешнее давление эфира прижимает нуклоны друг к другу. Площадь соединения нуклонов увеличивается за счет их деформации, и энергия связи возрастает. Получается конструкция, похожая на два воздушных шарика, прижатых друг к другу.

Антипараллельное соединение в сложных ядрах получается автоматически -нуклоны вынуждены ориентироваться именно таким образом, ибо давления в эфире на поверхности нуклонов таковы, что нуклоны вынуждены под их воздействием развернуться антипараллельно.

Присоединение последующих нуклонов происходит аналогично. Однако, когда соединяются четыре нуклона, то появляется новая возможность: четыре нуклона могут образовать кольцевую структуру, тогда по их периферии пройдет общий поток эфира, внутренний поток, движущийся в противоположную сторону, тоже становится общим.

За счет этого энергия связи резко увеличивается, и образуется устойчивая альфа-частица. И если в случае соединения только двух нуклонов в дейтроне энергия их связи составляет 2,2245 МэВ, то в составе альфа-частиц на каждую поверхность соединения двух нуклонов приходится по 7,1 Мэв энергии связей. Это и понятно, потому что каждый нуклон соединен с другими нуклонами не через одну, а через две поверхности, это дает 2,2245x2 = 5,225 МэВ, остальное добирается за счет деформации вихрей протонов и увеличения площади их соединения, а также за счет общих потоков эфира, охватывающих альфа-частицу внутри и снаружи, на модели это хорошо видно (рис. 17.9). Отсюда вытекает целесообразность построения структур атомных ядер на основе альфа-частиц (четно-четные ядра) - ядер гелия, бериллия, углерода, кислорода, неона, магния и т.д. до цинка. При этом получают естественное объяснение изменения энергий по мере увеличения количества нуклонов в ядрах (с учетом их деформаций), так называемые магические ядра, которые являются опорными структурами для всех изотопов - кислород, кальций, рутений, гадолиний и т.д. (рис. 17.6). Из структур ядер вытекает естественное объяснение их спинов, коэффициентов формы, магнитных моментов и пр.

Отсюда же видно, что энергии связей четных нуклонов должны быть боль-