свойствами. Но только в XIX в. чешский биолог Ян Пуркине (1787-1869) открыл ядро яйцеклетки (1825), а в 1831-33 гг. английский ботаник Р.Броун описал ядро как составную часть клетки, назвав его нуклеус. Так называлось по латыни ядро незрелого лесного ореха. Это открытие привлекло внимание исследователей к содержимому клетки и дало критерий для сопоставления растительных и животных клеток.

В 1835 г. Моль впервые наблюдал деление растительных клеток, а Пуркине в 1839 г. ввел понятие «протоплазма» (протос - первичное, плазма - нечто аморфное, слизь) и был близок к созданию клеточной теории.

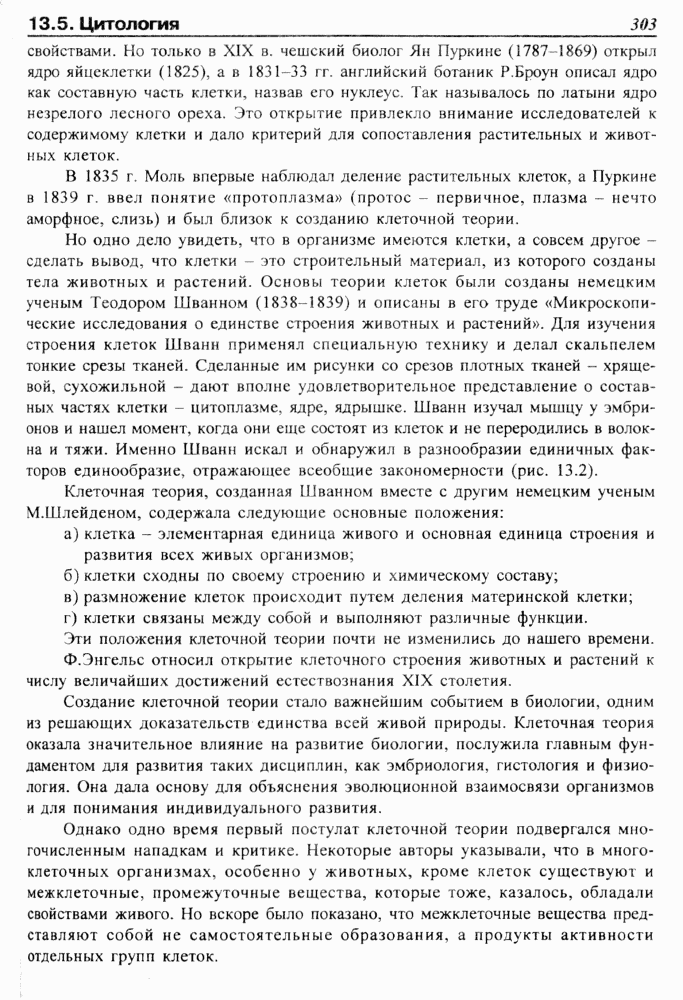

Но одно дело увидеть, что в организме имеются клетки, а совсем другое -сделать вывод, что клетки - это строительный материал, из которого созданы тела животных и растений. Основы теории клеток были созданы немецким ученым Теодором Шванном (1838-1839) и описаны в его труде «Микроскопические исследования о единстве строения животных и растений». Для изучения строения клеток Шванн применял специальную технику и делал скальпелем тонкие срезы тканей. Сделанные им рисунки со срезов плотных тканей - хрящевой, сухожильной - дают вполне удовлетворительное представление о составных частях клетки - цитоплазме, ядре, ядрышке. Шванн изучал мышцу у эмбрионов и нашел момент, когда они еще состоят из клеток и не переродились в волокна и тяжи. Именно Шванн искал и обнаружил в разнообразии единичных факторов единообразие, отражающее всеобщие закономерности (рис. 13.2).

Клеточная теория, созданная Шванном вместе с другим немецким ученым М.Шлейденом, содержала следующие основные положения:

а) клетка - элементарная единица живого и основная единица строения и развития всех живых организмов;

б) клетки сходны по своему строению и химическому составу;

в) размножение клеток происходит путем деления материнской клетки;

г) клетки связаны между собой и выполняют различные функции.

Эти положения клеточной теории почти не изменились до нашего времени.

Ф.Энгельс относил открытие клеточного строения животных и растений к числу величайших достижений естествознания XIX столетия.

Создание клеточной теории стало важнейшим событием в биологии, одним из решающих доказательств единства всей живой природы. Клеточная теория оказала значительное влияние на развитие биологии, послужила главным фундаментом для развития таких дисциплин, как эмбриология, гистология и физиология. Она дала основу для объяснения эволюционной взаимосвязи организмов и для понимания индивидуального развития.

Однако одно время первый постулат клеточной теории подвергался многочисленным нападкам и критике. Некоторые авторы указывали, что в многоклеточных организмах, особенно у животных, кроме клеток существуют и межклеточные, промежуточные вещества, которые тоже, казалось, обладали свойствами живого. Но вскоре было показано, что межклеточные вещества представляют собой не самостоятельные образования, а продукты активности отдельных групп клеток.

Другие возражения касались того, что часто у животных кроме отдельных клеток встречаются так называемые симпласты и синцитии (соклетия), а у растительных клеток - плазмодии. Это крупные цитоплазматические образования со множеством ядер, не разделенные на отдельные клеточные территории. Однако было показано, что такие образования возникают вторично за счет слияния отдельных клеток или же в результате деления одних ядер без разделения цитоплазмы.

К середине прошлого столетия одноклеточные животные и растения - вездесущие обитатели любой капли загнивающей воды, лужи, канавы стали привлекательным материалом для исследований. В капле воды, помещенной под микроскоп, открывается целый мир существ -корненожек, жгутиков, инфузорий, обладающих типичным клеточным строением.

Вопреки взглядам Шлей-дена и Шванна на возникновение клеток из бесструктурного неклеточного вещества - цитобластемы, с 40-х годов XIX в. начинает укрепляться убеждение, что умножение клеток происходит только путем их деления. Немецкий ученый Р.Вирхов в 1858 г. выдвинул принцип «omnis cellula е cellula» - каждая клетка происходит только из клетки. Вирхов доказывал, в частности, что в основе каждого заболевания лежит нарушение жизнедеятельности тех или иных клеток организма. Учение Вирхова заставило патологов заняться изучением клеток.

К середине XIX в. «оболочечный» период в изучении клеток заканчивается и утверждается взгляд немецкого ученого М.Шульце (1861) на клетку как на «комок протоплазмы с лежащим внутри него ядром». В том же году австрийский физиолог Э.Брюкке показывает сложность протоплазмы, а в последнюю четверть XIX столетия был обнаружен ряд постоянных составных частей протоплазмы -органоидов: центросомы, митохондрий, сетчатый аппарат, была обнаружена нуклеиновая кислота и открыто деление клеток (рис. 13.3).

Рис. 13.2. Различные формы клеток в связи с выполняемыми функциями: 1 - клетка эпителия кишечника; 2 - бактерии (кокки, кишечная палочка, спириллы со жгутиками на концах тела); 3 - диама-товая водоросль; 4 - мышечная клетка; 5 - нервная клетка; 6 - одноклеточная водоросль ацетабулярия; 7- клетки печени; 8 - инфузория; 9 - эритроциты человека; 10 - клетки эпидермии лука; 11 - жгутиконосец.