48

Глава 2.

Каждое физическое явление описывается определенными функциональными зависимостями между физическими величинами. Те из них, которые в пределах рассматриваемой области считаются постоянными, независимыми от других, являются для этих событий физическими инвариантами. Из постулатов Теории относительности вытекает, что все события и все физические явления рассматриваются в связи с распространением света, и скорость света выступает, таким образом, как всеобщий физический инвариант, хотя скорость света является всего лишь частным свойством (скорость) частного явления -света. Многие физические процессы не сопровождаются излучением света и не имеют отношения к электромагнетизму, например, гравитационные или ядерные процессы. Поэтому принятие скорости света за всеобщий физический инвариант неправомерно, и распространять эту величину как исходную для всего здания физики, по меньшей мере, нет оснований.

Резюмируя, можно констатировать, что при выборе постулатов Теории относительности Эйнштейном была сделана серия некорректных допущений, и поэтому они не могут приниматься во внимание как основа физики

2.2. Логика Специальной теории относительности

Основным исходным понятием Специальной теории относительности является представление об одновременности происходящих событий.

Под одновременностью двух событий, происходящих в различных точках пространства А и В соответственно, подразумевается такое их протекание во времени, при котором наблюдатель, находящийся в третьей точке С, неподвижной относительно точек А и В и расположенной на равных расстояниях от этих точек, получает от обоих событий световой сигнал одновременно.

Наличие у наблюдателя некоторой конечной скорости относительно точки С при предположении равенства скорости света в неподвижной и движущейся системах координат определяет разновременность прихода световых сигналов. Отсюда наблюдатель должен сделать вывод о разновременности событий, хотя для покоящегося, находящегося в той же точке С наблюдателя эти события по-прежнему будут происходить в

О логических и экспериментальных основах Теории

относительности Эйнштейна

49

один и тот же момент времени. С учетом сказанного Эйнштейн сделал вывод о зависимости течения времени от координат, от скорости движения, а также от способа измерения.

Использование для решения поставленных Эйнштейном задач СТО предположения о равенстве скорости света в системе координат, движущейся с различными скоростями, содержит серьезное логическое противоречие: один и тот же процесс распространения света оказывается не однозначным.

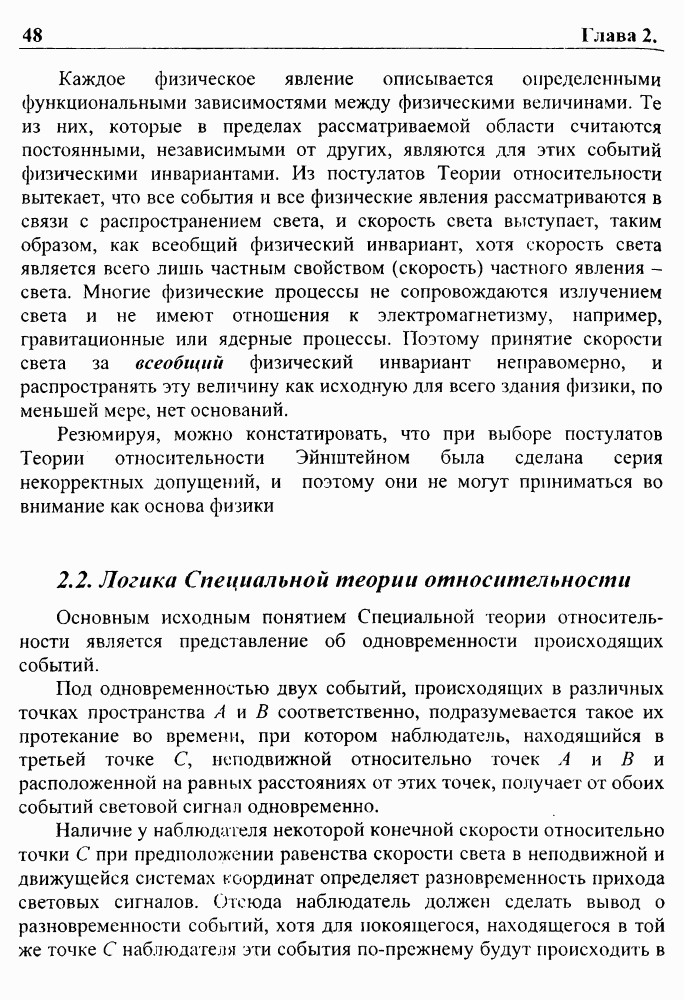

Интервал между двумя событиями с учетом высказанного выше представления об одновременности событий определяется выражением

Л’2 = (л-2 - ДГ|) 2 + (у2-У\)2 + (22 - Zl)2 - С- (t2 - (if.

Величина этого интервала в теории Эйнштейна служит всеобщим физическим инвариантом, поскольку в явной или неявной форме присутствует во всех последующих выкладках теории, включая сильное и слабое ядерные взаимодействия и гравитацию, к которым свет не имеет никакого отношения.

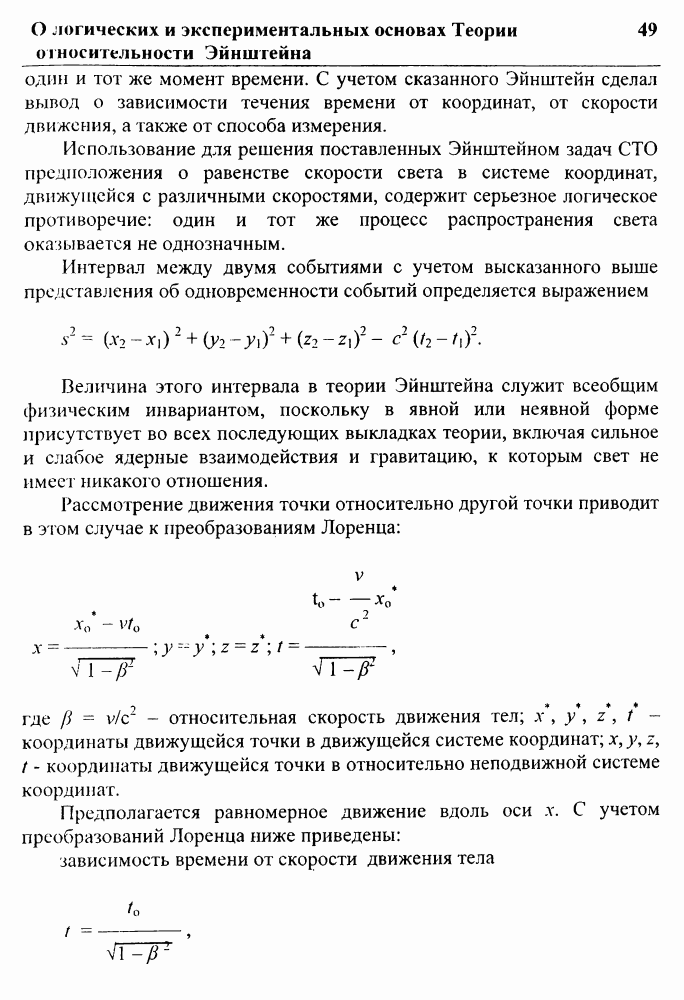

Рассмотрение движения точки относительно другой точки приводит в этом случае к преобразованиям Лоренца:

v

to---Хо

Х0 *-Vt0 ' С2

х = — —; у ^ у\ z = z*;t= ---------- >

v 1 -/?- V 1 -р1

* * + *

где р = v/c~ - относительная скорость движения тел; х , у , z , t -координаты движущейся точки в движущейся системе координат; х,у, z, / - координаты движущейся точки в относительно неподвижной системе координат.

Предполагается равномерное движение вдоль оси х. С учетом преобразований Лоренца ниже приведены:

зависимость времени от скорости движения тела