48

Глава 3.

рамках исходной гипотезы, вследствие названных выше свойств физического вакуума, эффектов анизотропии и высоты, интерференционная картина должна смещаться относительно ее начального положения. Такой радиоинтерферометр чувствителен к разности скоростей движения физического вакуума на высотах расположения лучей радиоинтерферометра. Другими словами предлагаемый метод измерения чувствителен к величине градиента вертикального профиля скорости потока физического вакуума. Метод измерения является методом первого порядка, поскольку не требуется возвращать излученные радиоволны в исходную точку.

Метод измерения был реализован с помощью приземной радиолинии прямой видимости, в которой основным механизмом формирования поля в пункте приема является интерференция прямой волны и волн, отраженных от земной поверхности [25]. Такую радиолинию можно рассматривать как радиоинтерферометр, с вертикальным расположением лучей. Чтобы исключить влияние изотропных эффектов, на точность измерений, например, влияние вариаций параметров вертикального профиля коэффициента преломления атмосферы, были использованы положения принципа взаимности в электродинамике. Согласно принципу взаимности условия распространения радиоволн из одного пункта в другой совершенно таковы, как и в обратном направлении и эта симметрия не зависит от свойств промежуточного пространства, которое лишь предполагается изотропным [27]. Следовательно, если применить радиолинию со встречным распространением радиоволн, то, вычитая результаты одновременного измерения интерференции волн в обоих пунктах, можно исключить изотропные эффекты и тем самым выделить эффекты анизотропии. Радиолинию со встречным распространением радиоволн и средства измерения интерференции радиоволн можно рассматривать как радиоинтерферометр для исследования изотропии пространства вблизи земной поверхности.

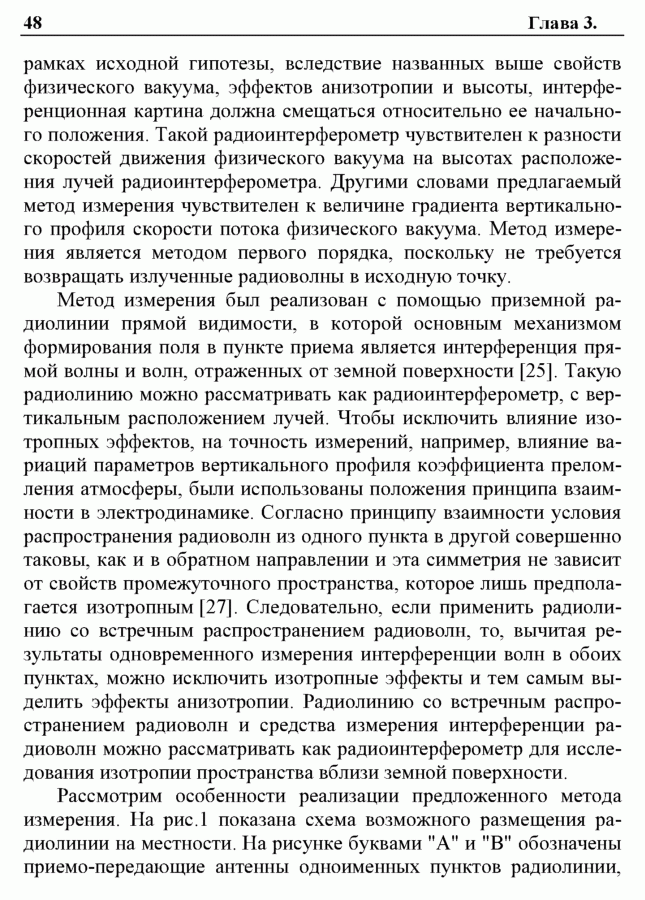

Рассмотрим особенности реализации предложенного метода измерения. На рис.1 показана схема возможного размещения радиолинии на местности. На рисунке буквами "A" и "B" обозначены приемо-передающие антенны одноименных пунктов радиолинии,

Исследования эфирного ветра

49

F(Da) - нормированные характеристики направленности антенн. Протяженность радиолинии AB = r. Антенны приподняты над плоской земной поверхностью на высоту Zup >>1 , где 1 - длина радиоволны. В радиолиниях оси диаграмм направленности антенн обычно совпадают с линией АВ (a = 0). В каждый из пунктов "A" и "B" приходят две волны: прямая, по траектории AB на высоте Zup , и волна по траектории АСВ, отраженная от земной поверхности в точке C. Буквой у обозначен угол скольжения. Средняя высота траектории ACB равна Zl . Угол между направлениями распространения прямых волн и волн, отраженных от земной поверхности обозначен как Da. Стрелки Wr up и Wrl , показывают направление радиальной составляющей скорости движения физического вакуума, т.е. составляющей, действующей вдоль радиолинии. Длины стрелок пропорциональны скоростям движения физического вакуума на высотах Zup и Zl .

В реальных радиолиниях, Zup << r, в силу чего углы у и Da малы и измеряются долями градуса. На рис.1, для наглядности, вертикальный масштаб растянут, потому углы у и Da не отражают действительных значений. Радиолинию, представленную на рис.1, можно рассматривать как радиоинтерферометр с вертикальным расположением лучей. Благодаря суточному вращению Земли такой радиоинтерферометр поворачивается в потоке физического вакуума.

Для измерения параметров интерференции радиоволн, в каждом из пунктов радиолинии ("A" и "B") применен способ измерения характеристик радио-трактов, предложенный в работе [28]. Это позволило существенно облегчить задачу создания и эксплуатации приемо-передающих устройств радиолинии, поскольку способ [28] не требует применения когерентных источников излучений для проведения фазовых измерений.