44

Глава 3.

ный Миллером (8-10 км/с), поскольку Миллер расположил измерительную аппаратуру (интерферометр) в легкой фанерной постройке, слабо тормозящей эфирные потоки.

4. Для того чтобы выявить тонкую структуру вариации скорости эфирного ветра, необходимо проводить круглосуточные и круглогодовые измерения скорости эфирного ветра с периодичностью не более чем через 5 минут, а возможно и непрерывно.

В качестве же инструмента для измерения эфирного ветра могут быть использованы свойства эфира, вытекающие из его газопо- добности - давление на предметы, вязкость и другие параметры.

Постановка исследований эфирного ветра

Учет перечисленных выше методических особенностей проведения измерения скорости эфирного ветра позволили избежать основных методических ошибок, допущенных всеми, кроме Миллера, исследователями скорости эфирного ветра.

Целью эксперимента было подтверждение существования в природе эфирного ветра и подтверждение возможности его измерения не интерферометрическим способом, причем не второго, а первого порядка, позволяющим увеличить эффект на 4-5 порядков и тем самым резко снизить требования к измерительному инструменту.

В качестве места проведения эксперимента была выбрана отдельная комната, расположенная на 9 этаже корпуса ЛСК (лабораторно-стендовый корпус) Филиала ЛИИ (позже - НИИАО) на территории Летно-Исследовательского института в г. Жуковском Московской области.

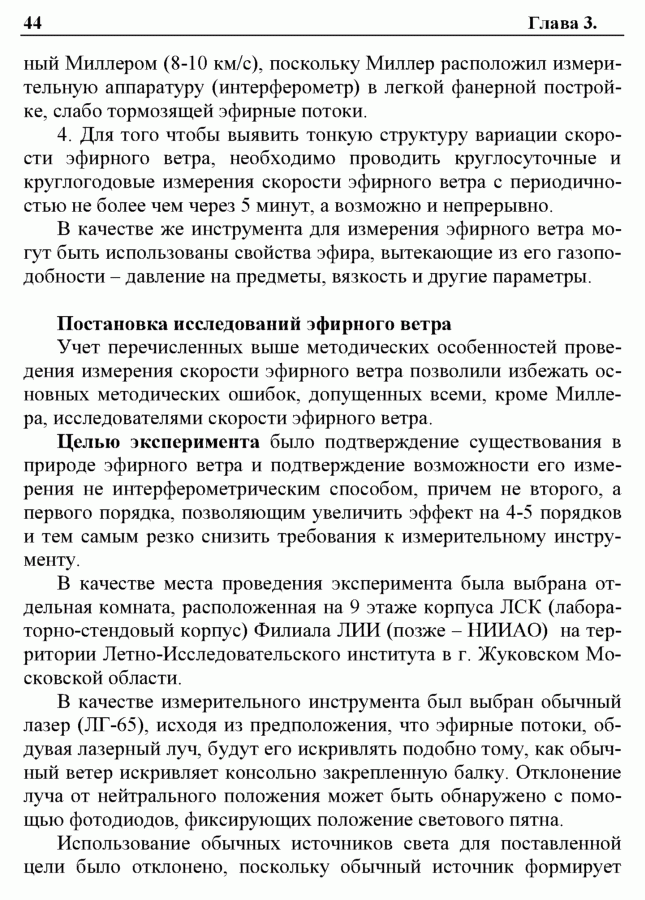

В качестве измерительного инструмента был выбран обычный лазер (ЛГ-65), исходя из предположения, что эфирные потоки, обдувая лазерный луч, будут его искривлять подобно тому, как обычный ветер искривляет консольно закрепленную балку. Отклонение луча от нейтрального положения может быть обнаружено с помощью фотодиодов, фиксирующих положение светового пятна.

Использование обычных источников света для поставленной цели было отклонено, поскольку обычный источник формирует

Исследования эфирного ветра

45

относительно короткие фотоны, которые эфирным ветром будут просто сноситься, в то время как лазерный луч представляет собой единую систему и вполне уподобляется консольно закрепленной балке, следовательно, она будет изгибаться, и отклонение луча будет пропорционально квадрату его длины.

Рис. 1. Схема измерения скорости эфирного ветра с помощью лазерного луча: 1 - лазер; 2 - детектор; 3 - фотосопротивления; 4 - матовое стекло; 5 - непрозрачная перегородка; 6 - усилитель сигнала вертикального отклонения луча; 7 - усилитель сигнала горизонтального отклонения луча.

Отклонение пятна лазерного луча от его невозмущенного положения фиксируется двумя парами фотодиодов или фотосопротивлений, включенных соответственно в две мостовые электронные схемы. Одна пара фотодиодов (фотосопротивлений) расположена горизонтально и фиксирует отклонение луча в горизонтальной плоскости, вторая пара расположена вертикально и фиксирует отклонение луча в вертикальной плоскости.