20

Глава 3.

их положение не могло быть измерено до 12 часов ночи, а далее - только в некоторые интервалы времени. Когда же зеркала были сдвинуты к концам плеч, полосы были видны лишь эпизодически.

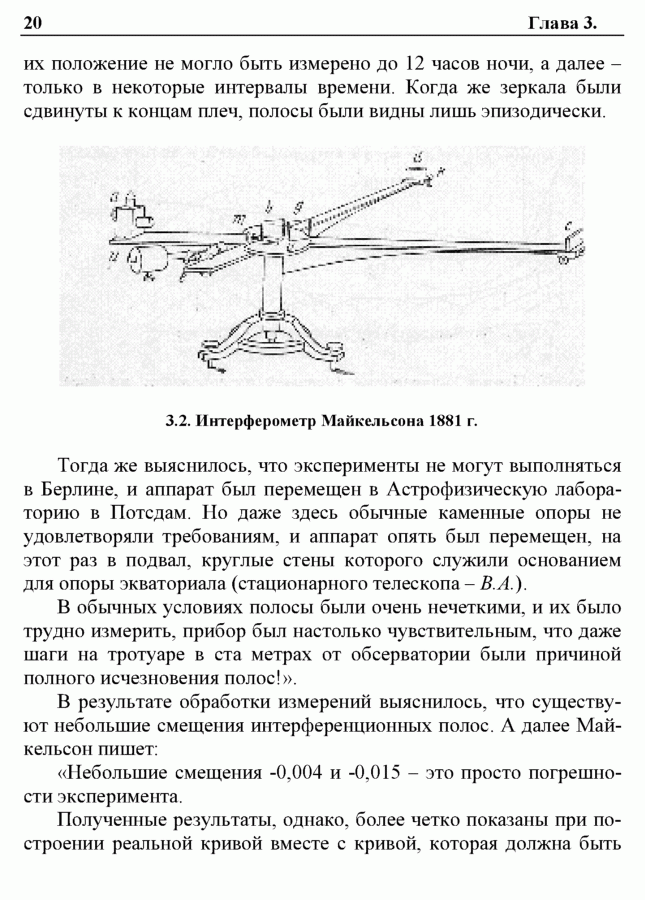

3.2. Интерферометр Майкельсона 1881 г.

Тогда же выяснилось, что эксперименты не могут выполняться в Берлине, и аппарат был перемещен в Астрофизическую лабораторию в Потсдам. Но даже здесь обычные каменные опоры не удовлетворяли требованиям, и аппарат опять был перемещен, на этот раз в подвал, круглые стены которого служили основанием для опоры экваториала (стационарного телескопа - В. А).

В обычных условиях полосы были очень нечеткими, и их было трудно измерить, прибор был настолько чувствительным, что даже шаги на тротуаре в ста метрах от обсерватории были причиной полного исчезновения полос!».

В результате обработки измерений выяснилось, что существуют небольшие смещения интерференционных полос. А далее Май- кельсон пишет:

«Небольшие смещения -0,004 и -0,015 - это просто погрешности эксперимента.

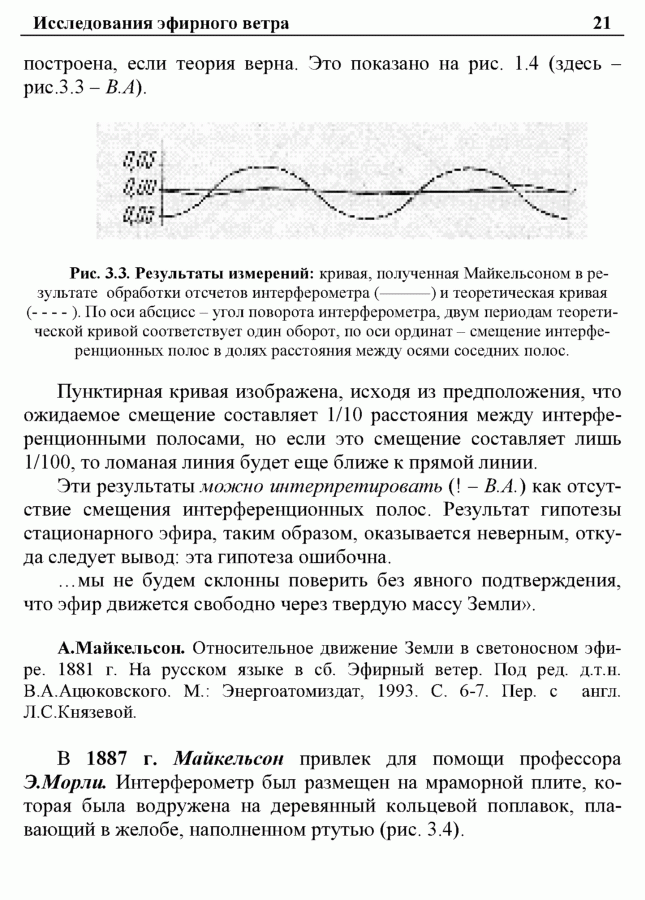

Полученные результаты, однако, более четко показаны при построении реальной кривой вместе с кривой, которая должна быть

Исследования эфирного ветра

21

построена, если теория верна. Это показано на рис. 1.4 (здесь - рис.3.3 - В. А).

Рис. 3.3. Результаты измерений: кривая, полученная Майкельсоном в результате обработки отсчетов интерферометра (-) и теоретическая кривая

(----). По оси абсцисс - угол поворота интерферометра, двум периодам теоретической кривой соответствует один оборот, по оси ординат - смещение интерференционных полос в долях расстояния между осями соседних полос.

Пунктирная кривая изображена, исходя из предположения, что ожидаемое смещение составляет 1/10 расстояния между интерференционными полосами, но если это смещение составляет лишь 1/100, то ломаная линия будет еще ближе к прямой линии.

Эти результаты можно интерпретировать (! - В.А.) как отсутствие смещения интерференционных полос. Результат гипотезы стационарного эфира, таким образом, оказывается неверным, откуда следует вывод: эта гипотеза ошибочна.

...мы не будем склонны поверить без явного подтверждения, что эфир движется свободно через твердую массу Земли».

А.Майкельсон. Относительное движение Земли в светоносном эфире. 1881 г. На русском языке в сб. Эфирный ветер. Под ред. д.т.н.

В.А.Ацюковского. М.: Энергоатомиздат, 1993. С. 6-7. Пер. с англ. Л.С.Князевой.

В 1887 г. Майкельсон привлек для помощи профессора Э.Морли. Интерферометр был размещен на мраморной плите, которая была водружена на деревянный кольцевой поплавок, плавающий в желобе, наполненном ртутью (рис. 3.4).