Исследования эфирного ветра

23

терференционных полос в момент прохождения одной из отметок. Движения было настолько медленны, что это можно было сделать точно и аккуратно.

Было обнаружено, что при поддержании медленного равномерного движения аппарата результаты получались гораздо более однородными и последовательными, чем когда камень останавливался для каждого наблюдения, в силу того, что эффекты деформации могут наблюдаться еще в течение, по крайней мере, полминуты после того, как камень будет остановлен, потому что в это время начинает оказывать влияние изменение температуры.

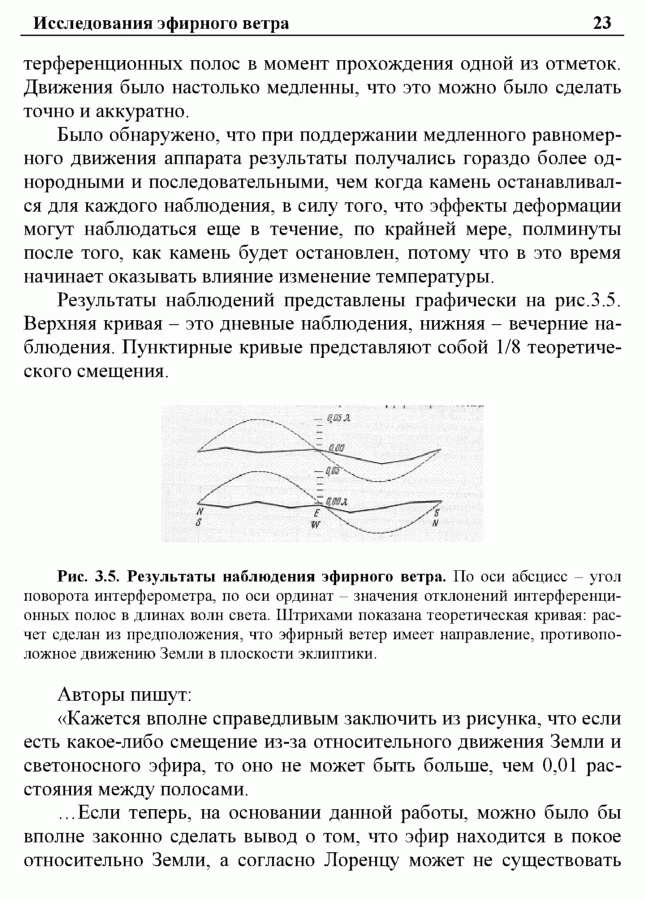

Результаты наблюдений представлены графически на рис.3.5. Верхняя кривая - это дневные наблюдения, нижняя - вечерние наблюдения. Пунктирные кривые представляют собой 1/8 теоретического смещения.

Рис. 3.5. Результаты наблюдения эфирного ветра. По оси абсцисс - угол поворота интерферометра, по оси ординат - значения отклонений интерференционных полос в длинах волн света. Штрихами показана теоретическая кривая: расчет сделан из предположения, что эфирный ветер имеет направление, противоположное движению Земли в плоскости эклиптики.

Авторы пишут:

«Кажется вполне справедливым заключить из рисунка, что если есть какое-либо смещение из-за относительного движения Земли и светоносного эфира, то оно не может быть больше, чем 0,01 расстояния между полосами.

...Если теперь, на основании данной работы, можно было бы вполне законно сделать вывод о том, что эфир находится в покое относительно Земли, а согласно Лоренцу может не существовать

24

Глава 3.

потенциала скоростей, то собственная теория Лоренца также оказывается несостоятельной».

В дополнении к статье авторы пишут:

«Из изложенного выше очевидно, что безнадежно пытаться решить вопрос о движении Солнечной системы путем наблюдений оптических явлений на поверхности Земли. Но не невозможно обнаружить относительное движение аппаратом, подобным использованному в описанных экспериментах, на средних высотах над уровнем моря, например. на вершине отдельно стоящей горы. Вероятно, если эксперимент будет когда-либо проводиться в подобных условиях, кожух аппарата должен быть выполнен из стекла или вообще отсутствовать».

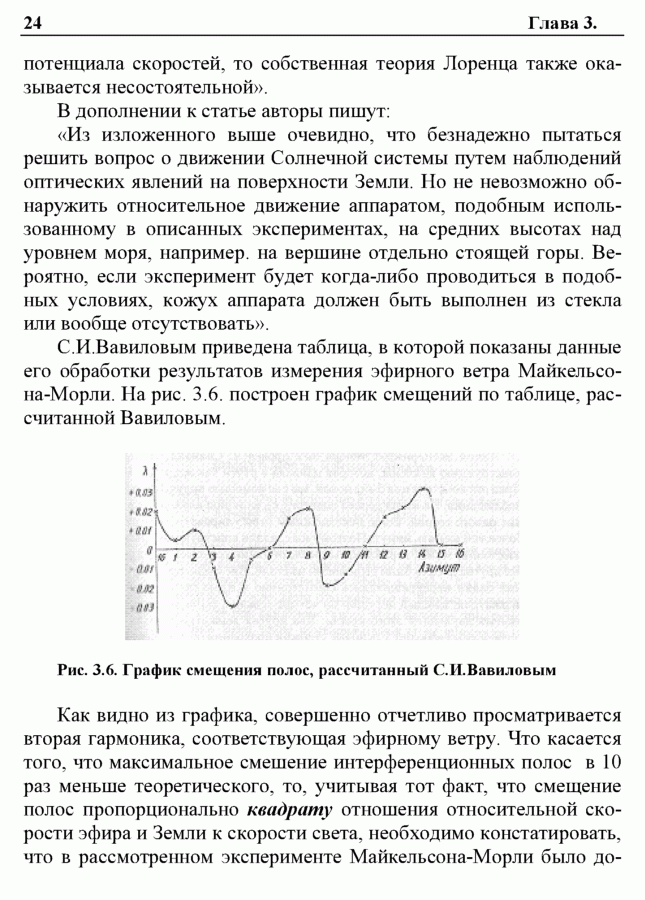

С.И.Вавиловым приведена таблица, в которой показаны данные его обработки результатов измерения эфирного ветра Майкельсо- на-Морли. На рис. 3.6. построен график смещений по таблице, рассчитанной Вавиловым.

J

• ад

‘Ы\ в'-

йи ш ■ tm>

Рис. 3.6. График смещения полос, рассчитанный С. И. Вавиловым

Как видно из графика, совершенно отчетливо просматривается вторая гармоника, соответствующая эфирному ветру. Что касается того, что максимальное смешение интерференционных полос в 10 раз меньше теоретического, то, учитывая тот факт, что смещение полос пропорционально квадрату отношения относительной скорости эфира и Земли к скорости света, необходимо констатировать, что в рассмотренном эксперименте Майкельсона-Морли было до¬